首次完美往返“临近空间”处女地,浮空器平流层试验成功

据上海观察3月30日报道,在新疆马兰成功进行代号“4Q00I-1”的飞行试验,圆满完成上海交通大学研发的某型新概念浮空器临近空间往返飞行,并且全程处于受控状态,在国内首次实现安全回收且设备完好。据此前报道,北京航空航天大学研发的“圆梦”号飞艇曾进行相关试验。

转播到腾讯微博

新概念浮空器放飞准备

在地面到太空之间,有一个被称为处女地的寂静空域,那里飞机上不去、卫星下不来——这就是离地20至100公里尚待开发的“临近空间”。在中国航天事业创建60周年之际,本月国务院批复今年起每年4月24日设为“中国航天日”。以此为主题的“思源飞天 逐梦苍穹”特展今天在钱学森图书馆先期预展,首次对外展示了上海交大临近空间浮空器研制的最新进展。

转播到腾讯微博

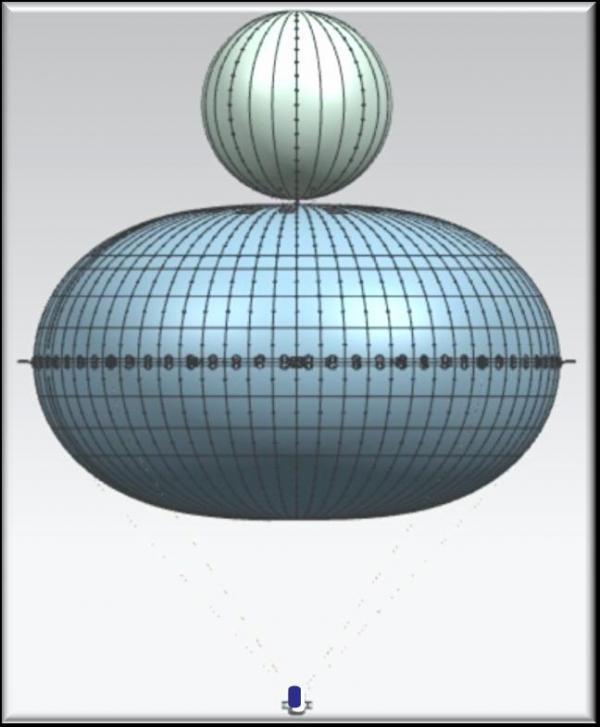

新概念浮空器示意图

临近空间(Near space)基本没有飞机也没有卫星,只有火箭偶尔直穿而过,其开发应用价值在国际上引起广泛的战略重视。目前,美欧日等已出台多个型号的临近空间飞行器研制计划,并进行了多次试验,但尚未取得完满成功。理想的临近空间飞行器,可在接近空间的空域作长期、持续飞行,或者是亚轨道飞行、高超音速巡航飞行等,具有传统航空、航天飞行器不具有的特殊优势,特别是在通信保障、情报收集、电子压制、空中预警等方面极具发展潜力。除了成为不眨眼睛、不知疲倦的高分辨率“高空哨兵”,还能作为空中通信基站覆盖上万或更大范围的平方公里,多种用途充满了想象空间。

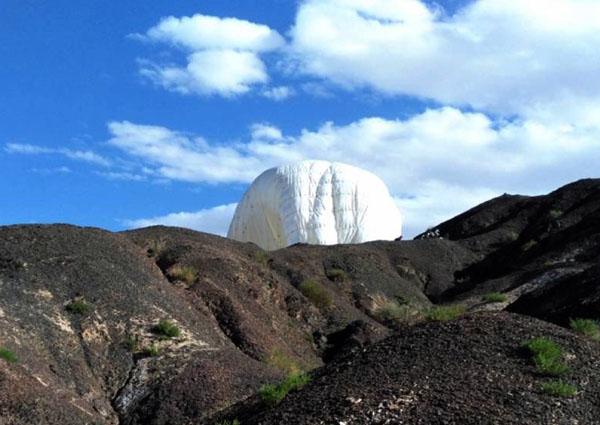

经过十年左右对持久留空飞行器的研制,来自交大航空航天学院的临近空间研究团队,已在新疆马兰成功进行代号“4Q00I-1”的飞行试验,圆满完成某型新概念浮空器临近空间的往返飞行,并且飞行器全程处于受控状态,在国内首次实现安全回收且设备完好。此次飞行高度达19.3公里,也就是2万米左右,基本抵达临近空间的底部,也就是大气层的平流层。

新概念浮空器试验外场

他们在以往飞艇式的浮空器基础上,创新采用了形如飞碟的“欧拉体”构型,浮空器最大直径在数十米尺度范围上。放飞后,可利用气球原理的浮力做到指定区域驻留,并利用自带太阳能动力做到抗风悬停。项目负责人透露,目前最好的飞行器留空时间也在30小时左右,而平流层浮空器的留空能力可以达到数日,甚至数周、数月。在完美往返临近空间的试验之后,他们将进一步延长浮空器的这种空中驻留能力,首要目标是达到一周左右。

转播到腾讯微博

新概念浮空器回收中

这次特展还披露了我国航空航天史及空天教育史的其他珍贵轨迹。比如首次对外展出的时任美国麻省理工学院教授钱学森就母校航空系采购风洞设备的回信原件。作为中国最早的航空工程系,交大航空系抗战时因战乱未建风洞,在重庆分校期间常借用中央大学的风洞为学生开出实验。搬回上海后,于1947年筹得款项,准备在美订购一套风洞建设试验台。系主任曹鹤荪为此给在美校友钱学森写信,请熟悉此事的钱学森协助,钱学森也积极为母校奔走接洽。回信中,附有风洞实验设备图纸及英文简介。据了解,特展3月31日起面向公众免费开放。

本文图片来源均上海交大空天学院供图

中国一巨大军用银色飞艇升空 名为“圆梦号”

2015-10-14 07:07:07

来源:澎湃新闻

10月13日2点10分,我国首个军民通用新型临近空间平台“圆梦号”在内蒙古锡林浩特成功放飞。这是全球首次具备持续动力、可控飞行、重复使用能力的临近空间飞艇飞行,也是首次向企业和个人用户提供商业服务的飞行。

原文配图:“圆梦号”是一艘巨大的银色飞艇,体积达18000立方米,依靠氦气浮力升入空中。它采用三个六维电机的螺旋桨,升空后依靠太阳能提供动力,按计划将驻空48小时。

“圆梦号”由北京南江空天科技股份有限公司联合北京航空航天大学、内蒙古锡林郭勒盟共同研制。图为中国飞艇想象图。

原文配图:“圆梦号”是一艘巨大的银色飞艇,体积达18000立方米,依靠氦气浮力升入空中。它采用三个六维电机的螺旋桨,升空后依靠太阳能提供动力,按计划将驻空48小时。“圆梦号”由北京南江空天科技股份有限公司联合北京航空航天大学、内蒙古锡林郭勒盟共同研制。图为中国飞艇想象图。

科技日报10月14日消息,10月13日2点10分,我国首个军民通用新型临近空间平台“圆梦号”在内蒙古锡林浩特成功放飞。

这是全球首次具备持续动力、可控飞行、重复使用能力的临近空间飞艇飞行,也是首次向企业和个人用户提供商业服务的飞行。本次飞行搭载了客户的宽带通信、数据中继、高清观测、空间成像和空中态势感知等系统。截至记者发稿时,飞艇正在20公里高度指定范围驻空和飞行,系统一切正常。

记者在发射现场看到,“圆梦号”是一艘巨大的银色飞艇,体积达18000立方米,依靠氦气浮力升入空中。它采用三个六维电机的螺旋桨,升空后依靠太阳能提供动力,按计划将驻空48小时。

“圆梦号”由北京南江空天科技股份有限公司联合北京航空航天大学、内蒙古锡林郭勒盟共同研制。