中国首次发现量子反常霍尔效应 杨振宁:诺贝尔奖级

2013年04月10日 13:36 来源:中国新闻网

杨振宁:“量子反常霍尔效应”是诺奖级发现中国首次成功发现“量子反常霍尔效应”

实验团队领衔者薛其坤院士和曾在该领域获诺奖的华人崔琦

清华大学薛其坤院士发布量子反常霍尔效应实验成果

原标题:中国科学家首次在实验中发现量子反常霍尔效应

中新社北京4月10日电(记者马海燕)中国科学家首次在实验中发现量子反常霍尔效应引起国际物理学界巨大反响,著名物理学家、诺贝尔奖得主杨振宁10日称赞其是诺贝尔奖级的成绩。

清华大学和中国科学院物理研究所10日在北京联合宣布:由清华大学教授、中国科学院院士薛其坤领衔,清华大学物理系和中科院物理研究所联合组成的实验团队最近取得重大科研突破,在磁性掺杂的拓扑绝缘体薄膜中,从实验上首次观测到量子反常霍尔效应。这一实验发现也证实了三年前中科院物理研究所与斯坦福大学理论团队的预言。

杨振宁表示,这让他想起很多年前接到物理学家吴健雄的电话,第一次告诉他在实验室做出了宇称不守恒的实验,这个发现震惊了世界。今天薛其坤及其团队做出的实验成果,是从中国的实验室里第一次做出了诺贝尔奖级的物理学成绩,不仅是科学界的喜事,也是整个国家的喜事。

杨振宁说,获诺贝尔奖的具体条件无法定义,但他相信99%在前沿物理学做研究的人都会同意这是一个诺贝尔奖级的成果。过去人们总认为中国人不擅于做实验,仿佛只会搞理论,其实中国已经有世界一流的实验室,加上中国人的勤奋和团队合作精神,是能够做出一流的实验的。

美国科学家霍尔分别于1879年和1880年发现霍尔效应和反常霍尔效应。1980年,德国科学家冯·克利青发现整数量子霍尔效应,1982年,美国科学家崔琦和施特默发现分数量子霍尔效应,这两项成果分别于1985年和1998年获得诺贝尔物理学奖。

在过去4年间,薛其坤和他的团队测试了1000多个样本,克服重重障碍,才在极其严格的实验要求下完成这一实验。这项研究成果的长远意义在于将推动新一代低能耗晶体管和电子学器件的发展,可能加速推进信息技术革命进程。(完)

新闻背景

霍尔效应:诺贝尔奖的富矿

霍尔效应是美国物理学家霍尔于1879年发现的一个物理效应。在一个通有电流的导体中,如果施加一个垂直于电流方向的磁场,由于洛伦兹力的作用,电子的运动轨迹将产生偏转,从而在垂直于电流和磁场方向的导体两端产生电压,这个电磁输运现象就是著名的霍尔效应。次年,霍尔又在磁性金属中发现了无需外部磁场的霍尔效应,称为反常霍尔效应。

从那时起,霍尔效应就像一个富矿,一代又一代科学家为之着迷和献身,他们的成就也多次获得诺贝尔物理奖。

1980年左右,德国科学家冯·克利青发现了整数量子霍尔效应,获得1985年诺贝尔物理奖。

1982年,美籍华人物理学家崔琦和施特默等发现了分数量子霍尔效应,这个效应不久由另一位美国物理学家劳弗林给出理论解释,他们三人荣获1998年诺贝尔物理奖。

最近一次与霍尔效应有关的诺贝尔奖是2010年的诺贝尔物理奖。2005年,英国科学家安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫成功地在实验中从石墨中分离出石墨烯,在常温下观察到量子霍尔效应。他们于2010年获诺奖。石墨烯这种“超薄的碳膜”厚度只有0.335纳米,是至今发现的厚度最薄和强度最高的材料。

此外,量子化自旋霍尔效应于2007年被发现,2010年获得欧洲物理奖,2012年获得美国物理学会巴克利奖。

2013年3月15日,《科学》杂志在线发文,宣布薛其坤院士领衔的团队在实验上首次发现量子反常霍尔效应,而这被认为有可能是量子霍尔效应家族的最后一个重要成员。(文/本报记者 雷嘉)

新闻解释

量子反常霍尔效应 将为我们带来什么

与量子霍尔效应相关的发现之所以屡获学术大奖,是因为霍尔效应在应用技术中特别重要。人类日常生活中常用的很多电子器件都来自霍尔效应,仅汽车上广泛应用的霍尔器件就包括:信号传感器、ABS系统中的速度传感器、汽车速度表和里程表、液体物理量检测器、各种用电负载的电流检测及工作状态诊断、发动机转速及曲轴角度传感器等。

例如用在汽车开关电路上的功率霍尔电路,具有抑制电磁干扰的作用。因为汽车的自动化程度越高,微电子电路越多,就越怕电磁干扰。而汽车上有许多灯具和电器件在开关时会产生浪涌电流,使机械式开关触点产生电弧,产生较大的电磁干扰信号。采用功率霍尔开关电路就可以减小这些现象。

此次中国科学家发现的量子反常霍尔效应也具有极高的应用前景。量子霍尔效应的产生需要用到非常强的磁场,因此至今没有广泛应用于个人电脑和便携式计算机上——因为要产生所需的磁场不但价格昂贵,而且体积大概要有衣柜那么大。而反常霍尔效应与普通的霍尔效应在本质上完全不同,因为这里不存在外磁场对电子的洛伦兹力而产生的运动轨道偏转,反常霍尔电导是由于材料本身的自发磁化而产生的。

如今中国科学家在实验上实现了零磁场中的量子霍尔效应,就有可能利用其无耗散的边缘态发展新一代的低能耗晶体管和电子学器件,从而解决电脑发热问题和摩尔定律的瓶颈问题。这些效应可能在未来电子器件中发挥特殊作用:无需高强磁场,就可以制备低能耗的高速电子器件,例如极低能耗的芯片,进而可能促成高容错的全拓扑量子计算机的诞生——这意味着个人电脑未来可能得以更新换代。(文/北青报记者 雷嘉)

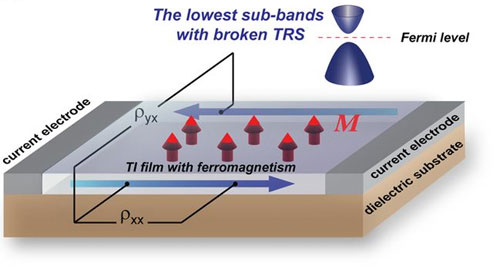

图一,量子反常霍尔效应的示意图,拓扑非平庸的能带结构产生具有手征性的边缘态,从而导致量子反常霍尔效应

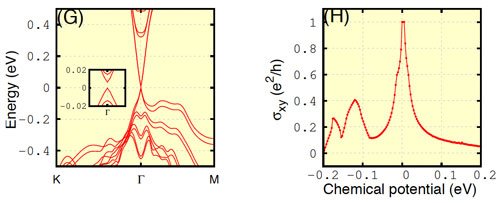

图二,理论计算得到的磁性拓扑绝缘体多层膜的能带结构和相应的霍尔电导

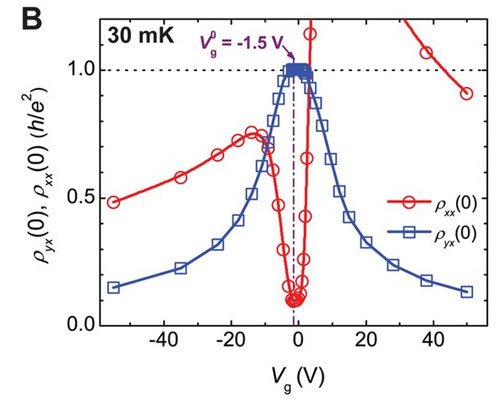

图三,在Cr掺杂的(Bi,Sb)2Te3拓扑绝缘体磁性薄膜中测量到的霍尔电阻

中新社北京3月15日电 (记者 马海燕)北京时间3月15日凌晨,《科学》杂志在线发文,宣布中国科学家领衔的团队首次在实验上发现量子反常霍尔效应。这一发现或将对信息技术进步产生重大影响。

这一发现由清华大学教授、中国科学院院士薛其坤领衔,清华大学、中国科学院物理所和斯坦福大学的研究人员联合组成的团队历时4年完成。在美国物理学家霍尔1880年发现反常霍尔效应133年后,终于实现了反常霍尔效应的量子化,这一发现是相关领域的重大突破,也是世界基础研究领域的一项重要科学发现。

由于人们有可能利用量子霍尔效应发展新一代低能耗晶体管和电子学器件,这将克服电脑的发热和能量耗散问题,从而有可能推动信息技术的进步。然而,普通量子霍尔效应的产生需要用到非常强的磁场,因此应用起来将非常昂贵和困难。但量子反常霍尔效应的好处在于不需要任何外加磁场,这项研究成果将推动新一代低能耗晶体管和电子学器件的发展,可能加速推进信息技术革命进程。

美国科学家霍尔分别于1879年和1880年发现霍尔效应和反常霍尔效应。1980年,德国科学家冯·克利青发现整数量子霍尔效应,1982年,美国科学家崔琦和施特默发现分数量子霍尔效应,这两项成果分别于1985年和1998年获得诺贝尔物理学奖。

相关链接

“量子反常霍尔效应”研究获突破

中国科学网

由中国科学院物理研究所和清华大学物理系的科研人员组成的联合攻关团队,经过数年不懈探索和艰苦攻关,最近成功实现了“量子反常霍尔效应”。这是国际上该领域的一项重要科学突破,该物理效应从理论研究到实验观测的全过程,都是由我国科学家独立完成。

量子霍尔效应是整个凝聚态物理领域最重要、最基本的量子效应之一。它是一种典型的宏观量子效应,是微观电子世界的量子行为在宏观尺度上的一个完美体现。1980年,德国科学家冯·克利青(Klaus von Klitzing)发现了“整数量子霍尔效应”,于1985年获得诺贝尔物理学奖。1982年,美籍华裔物理学家崔琦(Daniel CheeTsui)、美国物理学家施特默(Horst L. Stormer)等发现“分数量子霍尔效应”,不久由美国物理学家劳弗林(Rober B. Laughlin)给出理论解释,三人共同获得1998年诺贝尔物理学奖。在量子霍尔效应家族里,至此仍未被发现的效应是“量子反常霍尔效应”——不需要外加磁场的量子霍尔效应。

“量子反常霍尔效应”是多年来该领域的一个非常困难的重大挑战,它与已知的量子霍尔效应具有完全不同的物理本质,是一种全新的量子效应;同时它的实现也更加困难,需要精准的材料设计、制备与调控。1988年,美国物理学家霍尔丹(F. Duncan M. Haldane)提出可能存在不需要外磁场的量子霍尔效应,但是多年来一直未能找到能实现这一特殊量子效应的材料体系和具体物理途径。2010年,中科院物理所方忠、戴希带领的团队与张首晟教授等合作,从理论与材料设计上取得了突破,他们提出Cr或Fe磁性离子掺杂的Bi2Te3、Bi2Se3、Sb2Te3族拓扑绝缘体中存在着特殊的V.Vleck铁磁交换机制,能形成稳定的铁磁绝缘体,是实现量子反常霍尔效应的最佳体系[Science,329, 61(2010)]。他们的计算表明,这种磁性拓扑绝缘体多层膜在一定的厚度和磁交换强度下,即处在“量子反常霍尔效应”态。该理论与材料设计的突破引起了国际上的广泛兴趣,许多世界顶级实验室都争相投入到这场竞争中来,沿着这个思路寻找量子反常霍尔效应。

在磁性掺杂的拓扑绝缘体材料中实现“量子反常霍尔效应”,对材料生长和输运测量都提出了极高的要求:材料必须具有铁磁长程有序;铁磁交换作用必须足够强以引起能带反转,从而导致拓扑非平庸的带结构;同时体内的载流子浓度必须尽可能地低。最近,中科院物理所何珂、吕力、马旭村、王立莉、方忠、戴希等组成的团队和清华大学物理系薛其坤、张首晟、王亚愚、陈曦、贾金锋等组成的团队合作攻关,在这场国际竞争中显示了雄厚的实力。他们克服了薄膜生长、磁性掺杂、门电压控制、低温输运测量等多道难关,一步一步实现了对拓扑绝缘体的电子结构、长程铁磁序以及能带拓扑结构的精密调控,利用分子束外延方法生长出了高质量的Cr掺杂(Bi,Sb)2Te3拓扑绝缘体磁性薄膜,并在极低温输运测量装置上成功地观测到了“量子反常霍尔效应”。该结果于2013年3月14日在Science上在线发表,清华大学和中科院物理所为共同第一作者单位。

该成果的获得是我国科学家长期积累、协同创新、集体攻关的一个成功典范。前期,团队成员已在拓扑绝缘体研究中取得过一系列的进展,研究成果曾入选2010年中国科学十大进展和中国高校十大科技进展,团队成员还获得了2011年“求是杰出科学家奖”、“求是杰出科技成就集体奖”和“中国科学院杰出科技成就奖”,以及2012年“全球华人物理学会亚洲成就奖”、“陈嘉庚科学奖”等荣誉。该工作得到了中国科学院、科技部、国家自然科学基金委员会和教育部等部门的资助。(中科院物理研究所 作者:薛其坤等)。

量子反常霍尔效应科研成果离诺奖有多近? 2013年04月11日 08:49:46

http://news.xinhuanet.com/tech/2013-04/11/c_124566006.htm

来源: 科技日报

▲量子反常霍尔效应的示意图,拓扑非平庸的能带结构产生具有手征性的边缘态,从而导致量子反常霍尔效应

理论计算得到的磁性拓扑绝缘体多层膜的能带结构和相应的霍尔电导

“这个研究成果是从中国实验室里,第一次发表出来了诺贝尔物理奖级别的论文,这不仅是清华大学、中科院的喜事,也是整个国家发展中喜事。”4月10日,诺贝尔物理奖得主、清华大学高等研究院名誉院长杨振宁教授高度评价了我国科学家的重大发现——量子反常霍尔效应。

由清华大学薛其坤院士领衔、清华大学物理系和中科院物理研究所组成的实验团队从实验上首次观测到量子反常霍尔效应。美国《科学》杂志于3月14日在线发表这一研究成果。由于此前和量子霍尔效应有关的科研成果已经3获诺贝尔奖,学术界很多人士对这项“可能是量子霍尔效应家族最后一个重要成员”的研究给予了极高的关注和期望。那么什么是量子反常霍尔效应?对它的研究为什么引起世界各国科学家的兴趣?它的发现有什么重大意义?

重要性

突破摩尔定律瓶颈 加速推动信息技术革命进程

在认识量子反常霍尔效应之前,让我们先来了解一下量子霍尔效应。量子霍尔效应,于1980年被德国科学家发现,是整个凝聚态物理领域中重要、最基本的量子效应之一。它的应用前景非常广泛。

薛其坤院士举了个简单的例子:我们使用计算机的时候,会遇到计算机发热、能量损耗、速度变慢等问题。这是因为常态下芯片中的电子运动没有特定的轨道、相互碰撞从而发生能量损耗。而量子霍尔效应则可以对电子的运动制定一个规则,让它们在各自的跑道上“一往无前”地前进。“这就好比一辆高级跑车,常态下是在拥挤的农贸市场上前进,而在量子霍尔效应下,则可以在‘各行其道、互不干扰’的高速路上前进。”薛其坤打了个形象的比喻。

然而,量子霍尔效应的产生需要非常强的磁场,“相当于外加10个计算机大的磁铁,这不但体积庞大,而且价格昂贵,不适合个人电脑和便携式计算机。”薛其坤说,而量子反常霍尔效应的美妙之处是不需要任何外加磁场,在零磁场中就可以实现量子霍尔态,更容易应用到人们日常所需的电子器件中。

自1988年开始,就不断有理论物理学家提出各种方案,然而在实验上没有取得任何进展。2006年, 美国斯坦福大学张首晟教授领导的理论组成功地预言了二维拓扑绝缘体中的量子自旋霍尔效应,并于2008年指出了在磁性掺杂的拓扑绝缘体中实现量子反常霍尔效应的新方向。2010年,我国理论物理学家方忠、戴希等与张首晟教授合作,提出磁性掺杂的三维拓扑绝缘体有可能是实现量子化反常霍尔效应的最佳体系。这个方案引起了国际学术界的广泛关注。德国、美国、日本等有多个世界一流的研究组沿着这个思路在实验上寻找量子反常霍尔效应,但一直没有取得突破。

薛其坤团队经过近4年的研究,生长测量了1000多个样品。最终,他们利用分子束外延方法,生长出了高质量的Cr掺杂(Bi,Sb)2Te3拓扑绝缘体磁性薄膜,并在极低温输运测量装置上成功观测到了量子反常霍尔效应。

“量子反常霍尔效应可在未来解决摩尔定律瓶颈问题,它发现或将带来下一次信息技术革命,我国科学家为国家争夺了这场信息革命中的战略制高点。”拓扑绝缘体领域的开创者之一、清华大学“千人计划”张首晟教授说。

创新性

让实验材料同时具备“速度、高度和灵巧度”

从美国物理学家霍尔丹于1988年提出可能存在不需要外磁场的量子霍尔效应,到我国科学家为这一预言画上完美句号,中间经过了20多年。课题组成员、中科院物理所副研究员何珂告诉记者:“量子反常霍尔效应实现非常困难,需要精准的材料设计、制备与调控。尽管多年来各国科学家提出几种不同的实现途径,但所需的材料和结构非常难以制备,因此在实验上进展缓慢。”

“这就如同要求一个运动员同时具有刘翔的速度、姚明的高度和郭晶晶的灵巧度。在实际的材料中实现以上任何一点都具有相当大的难度,而要同时满足这三点对实验物理学家来讲是一个巨大的挑战。”课题组成员、清华大学王亚愚教授这样描述实验对材料要求的苛刻程度。

实验中,材料必须具有铁磁性从而存在反常霍尔效应;材料的能带结构必须具有拓扑特性从而具有导电的一维边缘态,即一维导电通道;材料的体内必须为绝缘态从而对导电没有任何贡献,只有一维边缘态参与导电。

2010年,课题组完成了对1纳米到6纳米(头发丝粗细的万分之一)厚度薄膜的生长和输运测量,得到了系统的结果,从而使得准二维超薄膜的生长测量成为可能。

2011年,课题组实现了对拓扑绝缘体能带结构的精密调控,使得其体材料成为真正的绝缘体,去除了其对输运性质的影响。

2012年初,课题组在准二维、体绝缘的拓扑绝缘体中实现了自发长程铁磁性,并利用外加栅极电压对其电子结构进行原位精密调控。

2012年10月,课题组终于发现在一定的外加栅极电压范围内,此材料在零磁场中的反常霍尔电阻达到了量子霍尔效应的特征值h/e2—25800欧姆——世界难题得以攻克。

课题组克服薄膜生长、磁性掺杂、门电压控制、低温输运测量等多道难关,一步一步实现了对拓扑绝缘体的电子结构、长程铁磁序以及能带拓扑结构的精密调控,最终为这一物理现象的实现画上了完美的句号。

“下一步我们主要的努力方向是全面测量材料在极低温下的电子结构和输运性质,寻找更好的材料体系,在更高的温度下实现这一效应。那时,也许我们能对其应用前景作更好的判断。”王亚愚告诉记者。

外界评说

这是凝聚态物理界一项里程碑式的工作

“实验成果出来以后,量子霍尔效应的发现者给我发了一封邮件。他写道:我深信拓扑绝缘体和量子反常霍尔效应是科学王冠上的明星。”张首晟向记者展示了这封邮件。

《科学》杂志的一位审稿人说:“这项工作毫无疑问地证实了与普通量子霍尔效应不同来源的单通道边缘态的存在。我认为这是凝聚态物理学一项非常重要的成就。”另一位审稿人说:“这篇文章结束了多年来对无朗道能级的量子霍尔效应的探寻。这是一篇里程碑式的文章。”

延伸阅读

霍尔效应与反常霍尔效应

霍尔效应是美国物理学家霍尔于1879年发现的一个物理效应。在一个通有电流的导体中,如果施加一个垂直于电流方向的磁场,由于洛伦兹力的作用,电子的运动轨迹将产生偏转,从而在垂直于电流和磁场方向的导体两端产生电压,这个电磁输运现象就是著名的霍尔效应。产生的横向电压被称为霍尔电压,霍尔电压与施加的电流之比则被称为霍尔电阻。由于洛伦兹力的大小与磁场成正比,所以霍尔电阻也与磁场成线性变化关系。

1880年,霍尔在研究磁性金属的霍尔效应时发现,即使不加外磁场也可以观测到霍尔效应,这种零磁场中的霍尔效应就是反常霍尔效应。反常霍尔效应与普通的霍尔效应在本质上完全不同,因为这里不存在外磁场对电子的洛伦兹力而产生的运动轨道偏转。反常霍尔电导是由于材料本身的自发磁化而产生的,因此是一类新的重要物理效应。

量子霍尔效应的相关研究已3次获得诺贝尔奖

量子霍尔效应在凝聚态物理的研究中占据着极其重要的地位。它就像一个富矿,一代又一代科学家为之着迷和献身,他们的成就也多次获得诺贝尔物理奖。

1985年,诺贝尔物理奖颁给了德国科学家冯·克利青,他于1980年发现了整数量子霍尔效应。

1998年,诺贝尔物理奖颁给了美国科学家:美籍华人物理学家崔琦以及施特默、劳弗林。前两人于1982年发现了分数量子霍尔效应,而后者则对这一效应进一步给出了理论解释。

2010年,诺贝尔物理奖颁给了英国科学家安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫。他们俩在2005年发现了石墨烯中的半整数量子霍尔效应。

此外,量子化自旋霍尔效应于2007年被发现,2010年获得欧洲物理奖,2012年获得美国物理学会巴克利奖。