石墨烯表面驱动锂离子交换电池简介

( surface-enabled, lithium ion-exchanging cells)

清华大学电动车辆研究室 朱家琏撰稿

“石墨烯”一词的由来

石墨烯(Graphene) 一词是德国科学家波姆(Hanns-Peter Boehm)于1962 年命名 [1],来自graphite(石墨)与-ene (烯类字尾)的结合,用以描述(单原子层的石墨);「烯」在有机化学里泛指具有-C=C- 双键结构的有机化合物,如有机化学中碳原子间有碳双键的烯烃类化合物:乙烯(ethylene)、丁烯(butene)、苯(benzene),命名时均以ene结尾,然而石墨烯却是地地道道的无机物。石墨烯这个名称很容易让人误认为是有机物,因此也有人使用「单(原子)层石墨」或「石墨薄片」代之,但「石墨烯」依然是最普遍的称呼。石墨烯是石墨中的一个单层,该单层又全部由碳原子经原子间的双键和单键联成的六角苯环状的网平面构成,因此被命名为graphene,其中文译名也就相应地成了“石墨烯”。

而“多层的”graphite(石墨) 这个单字则是18 世纪德国地质学家维尔纳(A. G. Werner) 所命名,希腊文的意思是「书写」, 16 世纪英国人发现大量纯石墨矿藏后,将其制成铅笔,替代鹅绒笔及墨水。

其实石墨烯就在我们身边,众所周知铅笔是由石墨加粘土制成的,例如6B铅笔芯是由80%石墨加20%粘土制成。当用铅笔在纸上书写时,铅笔痕迹中就很可能有数十甚至上百层的石墨烯,石墨含量越多,字迹就越黑,字迹越黑表示字迹中石墨烯的层数也就更多。 石墨烯层与相邻层之间的距离仅为0.335 纳米(每一纳米为1 毫米的百万分之一)。由于层间仅靠较弱的分子间相互吸引,因此只要在书写时稍加用力,铅笔芯内石墨中的石墨烯就会粘附在纸上,由于许多层的强烈的吸光能力而呈现黑色,形成字迹。

什么是石墨烯?

虽然早在1564 年德国工业就已经开始用石墨规模化制造铅笔,但是直到1779 年人们才知道石墨是碳元素的一种物质形式,并用希腊词意为“写”的“graphite”为其命名。石墨是一层层的按六角形排列的碳原子网面,因层间分子间的相互作用力而平行堆叠,其中的每一张网平面就是石墨烯,如同一张铁丝网。

石墨烯是蜂窝状六角形排列的碳原子所组成单原子厚度的薄膜,就像一张网,被认为是准二维(quasi-two-dimensional) 结构的材料;之所以称之谓「准二维」是因为在数学中定义的二维是不占据体积的,而单层石墨烯则有着0.34 nm 的厚度。

将无数的石墨烯堆栈成块,就成了石墨单晶;其中每层石墨烯之间没有任何化学键,只有微弱的凡德瓦力(van derWaals force) ,使彼此「吸」在一起。除了天然石墨,最接近石墨单晶的人工材料是实验室常见的高定向热解石墨(highly oriented pyrolytic graphite,HOPG);此外,在自然界类似石墨具有原子级层状结构的常见材料还有云母。另一种最近因为跟上石墨烯热潮而逐渐受到重视的原子级层状结构材料是别名「白石墨」的六方氮化硼(h-BN),跟石墨同属六方晶系(hexagonal crystal system),单层原子结构跟石墨烯几乎完全相同,只是将石墨烯里六角形排列的碳原子分别换成交替相邻的氮原子与硼原子而已,是天然界里没有的人工材料。

超过一个世纪以前人类就已发现石墨具有层状结构,并被研究许多年,但是自然界真正单原子层的石墨烯,则是英国曼彻斯特大学(University of Manchester) 的盖姆与诺沃谢洛夫研究团队在2004年被发现[2]。若将石墨单晶的原子级多层结构比喻成一本书,单层石墨烯就相当于这本书中的一张纸;而盖姆他们最初的工作,简言之就是从这本书里头「撕下」一页石墨烯(图 一)。

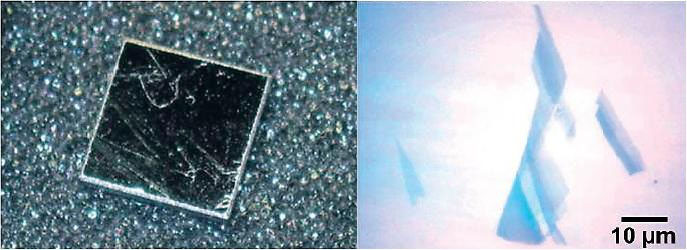

图 一 左图为高定向热解石墨(HOPG);右图为从HOPG 撕出来、置

于厚度300 nm二氧化硅表面的石墨烯,左下角浅色三角形为单层石

墨烯,其余为1 – 5 层不等。

石墨烯是石墨中的一个单层,该单层又全部由碳原子经原子间的双键和单键联成的六角苯环状的网平面构成。

石墨烯是碳原子之间,如同手拉手一样,相互成键形成的一种碳分子,随加入碳原子数量的增多,网平面就能不断扩大,其分子也就随之变大。因此其尺度也就可大可小。单层石墨烯只有一个碳原子的厚度,即只有0.335 纳米,这一厚度约为头发的20万分之一,故1毫米厚度的石墨中就将近有150 万层左右的石墨烯。其实,任何物质都有长、宽、厚度,可以说都是三维的,但习惯上当某一方向为纳米级时,便认为可将其忽略。那么。究竟多少层才可算做是二维石墨烯材料?由于石墨烯的电子结构等性能随层数增加急剧改变,因此目前较为一致的意见是单层、双层、多层(3-10 层)三种都可算是二维石墨烯材料,而超过10 层的就被认为是石墨薄膜。

石墨烯作为基本结构单元,不但能堆叠成立体的三维石墨,还可以单层或多层包卷起来,形成以长、宽、厚都极小的零维足球烯(碳60)为代表的各种富勒烯,也可单张卷成只有长度的一维碳纳米管,由同一元素碳可形成具有不同性质和形态的各种同素异性体,见图二。

图 二

虽然石墨烯早就为专业人士所知晓,但物理学家一直认为随物质厚度的降低,它变成蒸汽的温度也会急剧减小,当减小到单分子层时就会变得极不稳定,从而断定只有单原子厚度的石墨烯不可能单独存在。然而,2004 年,海姆和诺沃洛夫第一次将目前世界上最薄的物质石墨烯分离出来,并成功地进行了一系列物理性质的测定,正如诺贝尔物理奖评审委员会指出,由于对这一“完美原子晶体”的“开创性实验”和“分离、认定和分类”,仅在6 年后的今天两人便因此而获奖。

当然,如果石墨烯本身如果没有特殊的性能和极为宽广的应用前景,也不会如此受到人们如此的重视。正如海姆所说:“它是目前已知的、世界上最薄的材料,也是有史以来所见过的、最结实的材料”。

石墨烯最大的特性是石墨烯中电子没有质量,电子的运动速度达到了光速的1/300,远远超过了电子在一般导体中的运动速度。石墨几乎是矿物质中最软的,其莫氏硬度只有1-2级,但被撕开成一个碳原子厚度的石墨烯后,性能会发生突然变化,其硬度比莫氏硬度10级的金刚石还要高,但却又有很好的韧性,而且可以弯曲。如果将一张保鲜膜大小的石墨烯盖在杯子上,要想用一支铅笔戳穿它,就需要有像一头大象站在铅笔上的重量才行。石墨烯强度比世界上最好的钢铁还要高上100倍。研究发现要使1 米长的石墨烯断裂,需施加相当于55 牛顿的压力,也就是说,用其制成的包装袋将可承受约两吨的重量。石墨烯的重量又非常轻,几克这种材料就能覆盖整个足球场。一平方米的石墨烯重量不到1 毫克,仅相当于猫的一根胡须重,但是却可以承受整个一只猫的重量。石墨烯中碳原子间连接非常柔韧,受力时网面像吊床一样产生弯曲来保持其结构的稳定。其柔韧性和塑料薄膜一样,可以随意弯曲、折叠或者像卷轴一样卷起来。单层的石墨烯可使许多基础物理实验成为可能,例如量子力学效应,超导特性等,石墨烯只有长宽的二维形式是研究基础物理的最佳维度,它使物理研究更为丰富。石墨烯在接近“量子临界点”时其电子的行为就像一种近乎完美的液体(具有高度湍流性、极低的黏性)。石墨烯的这种不同寻常的低黏度及强烈的电子相互作用,为一些有趣的纳米电子应用提供了可能。通常情况下,材料的电阻不会随电压的改变

而改变,但在石墨烯中却有这种可能。更为突出的是,石墨烯的传热速度比银和铜的高十多倍。单层石墨烯几乎完全透明,吸光率仅2.3%,但它却又十分致密,即使最小的气体原子氮也无法透过。

石墨烯表面驱动锂离子交换电池

( surface-enabled, lithium ion-exchanging cells)

2011年8月《纳米通讯 — Nano Lett.》,Nano Lett. 2011, 11,3785–3791上,发表了美国俄亥俄州Nanotek仪器公司的研究人员,利用锂离子可在石墨烯表面和电极之间快速大量穿梭运动的特性,开发出一种新型储能设备,可以将充电时间从过去的数小时之久缩短到不到一分钟。

目前的锂电池靠锂离子在正、负极之间的转移来完成电池充放电工作。当电池充电时,锂离子从正极中脱嵌(脱出)出来,经过正、负电极之间的多孔隔膜(包含电解质溶液),到达负极并与电子结合,以锂原子形式嵌入负极材料中。

现有的锂离子电池电极拥有很多微孔,微孔越多,其中嵌入的锂原子(或者离子)越多、电池容量越高。然而从正极锂离子脱出到在负极完成锂离子嵌入 (充满)到碳层的微孔中需要的时间也就越长。这也是目前大部分电池充电速度比较慢的原因。

Nanotek仪器公司为其新的高功率和高能量密度电池采用设计策略是基于两个纳米结构电极的表面(不是块状体)之间的锂离子交换,完全避免了锂嵌入或脱嵌的需要。在两个电极,与液体电解质直接接触的巨大石墨表面,通过表面吸附和/或表面氧化还原反应,能够迅速并可逆地捕获锂离子。研究人员称,这种新电池是“石墨烯表面驱动锂离子交换电池”( surface-enabled, lithium ion-exchanging cells),或更简单地说,是“表面介导电池”(SMCS:surface-mediated cells)。

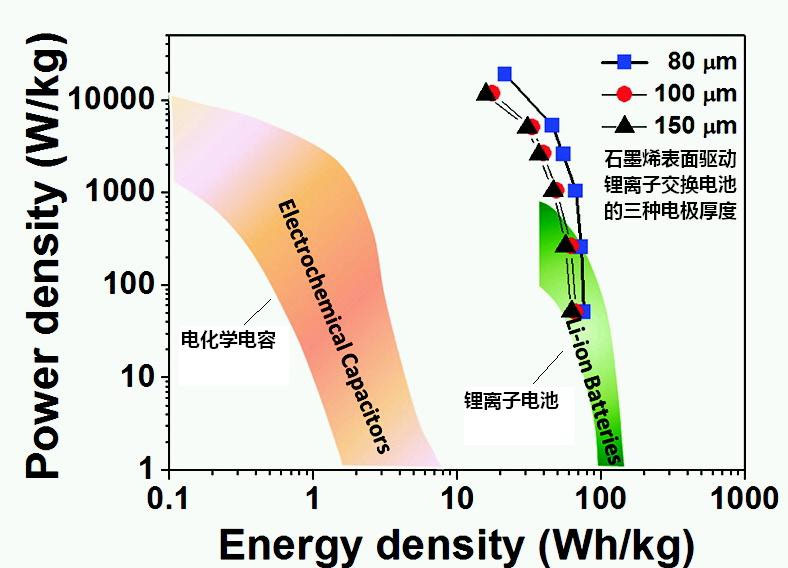

目前在未对材料和配置优化的基础上,已经能够储存能量密度为160瓦时/ kgcell,与商业锂离子电池相当,但比传统的对称超级电容器(symmetric supercapacitors) 5瓦/ kgcell高30倍。同时能够提供100千瓦/ kgcell的功率密度,比超级电容器功率密度(10千瓦/ kgcell)高10倍,比锂离子电池的功率密度(1千瓦/ kgcell)高100倍以上。新储能设备又称为石墨烯表面锂离子交换电池,或简称为表面介导电池(SMCS),它集中了锂电池和超级电容的优点,同时兼具高功率密度和高能量储存密度的特性。虽然目前的储能设备尚未采用优化的材料和结构,但性能已经超过了锂离子电池和超级电容。新设备的功率密度(即电池能输出最大的功率除以整个燃料电池系统的重量或体积)为100千瓦/公斤,比商业锂离子电池高100倍,比超级电容高10倍。功率密度高,能量转移率就高,充电时间就会缩短。此外,新电池的能量储存密度为160瓦/公斤,与商业锂离子电池相当,比传统超级电容高30倍。图三所示为三种不同的电极厚度的表面介导电池超级电容器和电池对比,表明表面介导电池既有高功率密度,也有高能量密度。

能量密度越大,相同体积的设备可以存储的能量越多(带来电动汽车更长的行驶里程)。“假如有相同的电池重量,目前的表面介导电池和锂离子电池可以为电动汽车提供类似的行驶里程,”纳米仪器公司和安格斯特朗材料公司联合创始人姜, .鲍尔兹(Bor Z. Jang)说,我们的表面介导电池就像目前的锂离子电池一样,可进一步提高能量密度,因此同样可以提高行程。然而,在原则上,表面介导电池可以在几分钟内充电(可能不到一分钟),而不是数小时,就像目前电动汽车使用的锂离子电池那样。” 研究表明,在重量相同的情况下,仅以尚未优化的SMC替代锂离子电池,SMC或锂离子电池电动车的驾驶距离相同,但SMC的充电时间不到一分钟,而锂离子电池则需要数小时。研究人员相信,优化后SMC的性能会更好。

图 三

三种不同的电极厚度的表面介导电池(SMC)超级电容器和电池的功率和能量的关系曲线(Ragone plot ),表明表面介导电池既有高功率密度,也有高能量密度。

SMC的关键特点是其阴极和阳极有非常大的石墨烯表面。在制造电池时,研究人员将锂金属置于阳极。首次放电时,锂金属发生离子化,通过电解液向阴极迁移。离子通过石墨烯表面的小孔,到达阴极。在充电过程中,由于石墨烯电极表面积很大,大量的锂离子可以迅速从阴极向阳极迁移,形成高功率密度和高能量密度。研究人员解释说,锂离子在多孔电极表面的交换可以消除嵌插过程所需的时间。在研究中,研究人员准备了氧化石墨烯、单层石墨烯和多层石墨烯等各种不同类型的石墨烯材料,以便优化设备的材料配置。下一步将重点研究电池的循环寿命。目前的研究表明,充电 1000次后,可以保留95%容量;充电2000次后,尚未发现形成晶体结构。研究人员还计划探讨锂不同的存储机制对设备性能的影响。

表面介导电池性能的关键,是阴极和阳极都包含非常大的石墨烯表面。在制造电池时,研究人员把锂金属(以粒子或金属箔的形式)放在阳极。在首次放电周期,锂被离子化,带来的锂离子数量,比在锂离子电池中要大得多。在电池被使用时,这些离子通过液体电解质迁移到阴极,进入阴极中的孔穴,到达阴极内很大的石墨烯表面。在充电过程中,大量的锂离子通量迅速从阴极迁移到阳极。很大的电极表面积,使大量离子在电极之间快速穿梭,产生很高的功率和能量密度。

“多孔电极表面(而不是像现有电池中块状电极中那样)之间的锂离子交换,完全不需要耗时的插层过程,此过程中,锂离子必须插入电极之中,这就构成了主要的电池充电时间。

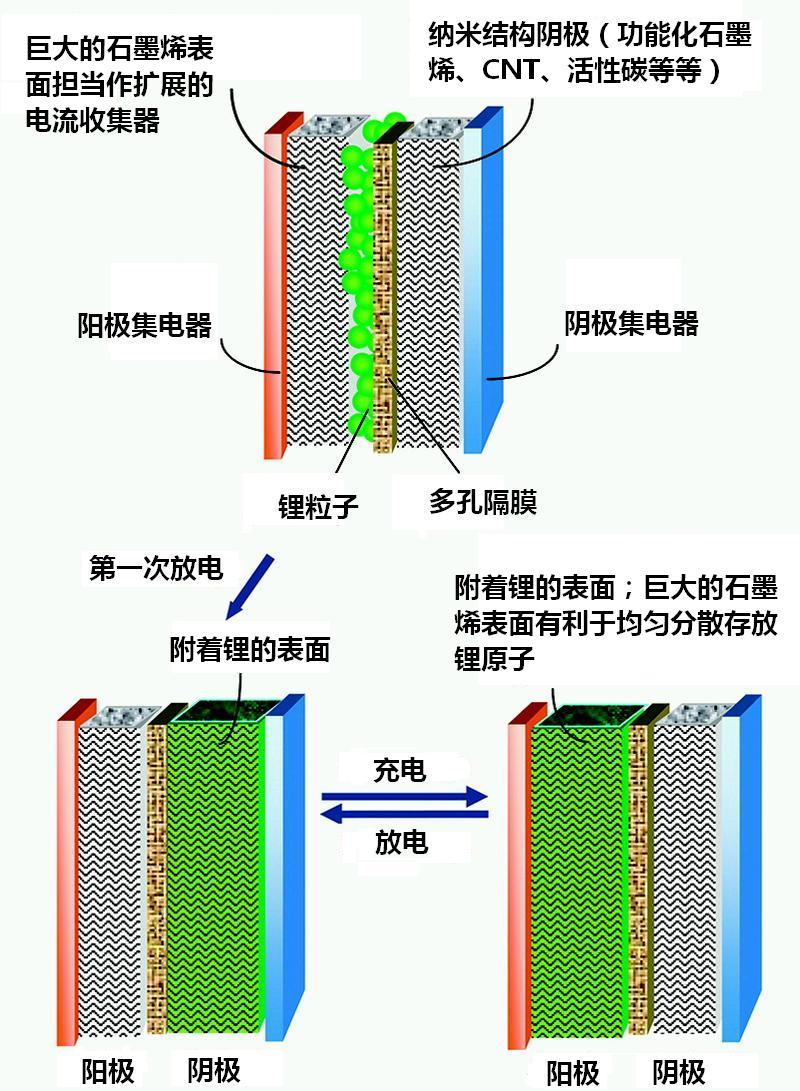

图四上部所示为石墨烯表面驱动锂离子交换电池单元的结构,包含一个阳极电流收集器(anode current collector)和纳米材料结构的阳极;一个锂离子源(如,一片锂箔或表面稳定的锂粉);多孔隔膜;液体电解质和纳米功能材料的阴极。

左下部分显示了这种电池单体首次放电后的结构,(锂被离子化,锂离子通过液体电解质扩散到达纳米结构阴极中的传播功能基团表面(surface-borne functional groups),并迅速速与这些基团反应)。

右下部分显示了这种电池单体充电后的结构,(锂离子迅速从巨大的阴极表面释放,通过液体电解质扩散到达阳极侧,巨大的阳极表面积可以作为支撑基板,同时在其上面电沉积(electrodeposit)大量锂离子。

图 四 表面介导电池(SMC)

在能量存储上,电池和超级电容器都有各自的优缺点。锂离子电池的能量密度(120-150瓦时/公斤电池单体)比超级电容器(5瓦时/ 公斤电池单体)高得多,但是,这种电池功率密度比超级电容器低得多(1千瓦/ 公斤电池单体,对比10千瓦/ 公斤电池单体)。增加锂离子电池的功率密度,提高超级电容器的能量密度,仍然具有重大的挑战。但是,这种表面介导电池研究能够绕过这些挑战。这种新的储能装置,缩小了锂离子电池和超级电容器性能上的差距,更重要的是,可以实现高能量密度,也可以实现高功率密度,不必牺牲一个来换取另一个。

表面介导电池电极有很大表面积,使大量离子在电极之间快速穿梭,带来快速的充电时间。制造这种电池,最关键的材料是石墨烯。自从2004年石墨烯在实验室中“出生”以来,科研工作者一直在探寻制备这种材料更加方便、快捷的方法。 2010年获得诺贝尔物理学奖的 “机械剥离法”,就是一种反复在石墨上粘贴并揭下粘合胶带来制备高品质石墨烯的方法,但遗憾的是这种方法很难控制所获得的石墨烯片的大小及层数,只能获得数毫微米见方的石墨烯片。

虽然在困难面前,人们提出了多种石墨烯制造工艺方案,但是各种技术路线均存在不同问题,不能做到制备不含缺陷和杂质的高品质石墨烯。所以现在还无法实现规模化生产等一系列商业化应用要求。至少在目前,石墨烯的昂贵价格会阻碍这种快速充电电池的大规模应用。不过,随着人类科技的发展,我们相信迟早有一天,它会走进我们的日常生活的。

除此之外,电池本身的安全问题也是必须克服的一个难点。锂是非常活泼金属,普通锂电池是将锂嵌入在正极和负极材料中,这相当于在其外表包了保护层,但是在新技术中,锂没有了保护层,使用什么方法重获安全保障是必须面对的一个重要问题。

CopyRight @ 2003-2011 中国汽车工程学会电动汽车分会