对日本发展弹道导弹的思考

最近日本宣布将开发射程500千米的弹道导弹,和其他武器不同,弹道导弹是纯粹的进攻性武器,日本研制弹道导弹,从任何意义上说也无法作为防卫用途。如果说日本突破和平宪法的限制向海外派兵,日本防卫厅升级为防卫省还不够让人警醒的话,日本准备研制弹道导弹的事实,不得不让我们认真考虑来自日本的现实威胁,毕竟那是一个曾大举入侵,让我们面临亡国灭种威胁的恶邻。

根据日本媒体《产经新闻》6月26日报道,日本防卫省正在讨论研制射程在400~500千米范围内的短程弹道导弹,日本防卫省准备在提交2014年度防务预算时安排相关经费。日本防卫省还将其与钓鱼岛问题挂钩,宣布计划将其部署在冲绳岛,为钓鱼岛提供“防御”。日本考虑研制弹道导弹的一个重要原因,是弹道导弹具有更出色的反应能力,可以打击战场上的时间敏感目标,这是目前亚音速巡航导弹力所不及的。这并非日本首次试图发展弹道导弹,早在2004年《防卫计划大纲》出台前就试图发展弹道导弹,只不过由于执政联盟中公明党的反对而作罢。

弹道导弹是一种典型的进攻性武器,是禁止日本拥有的,图为中国2009年国庆阅兵中的DF-15B短程弹道导弹

6月27日中国国防部例行记者会上,新闻发言人杨宇军表示日本这种大力发展军备的行为不利于地区和平与稳定,其最终效果也是徒劳的。在我个人看来,发言人的回答没有抓住重点,日本研制弹道导弹的最关键意义,实际上并非是扩充军备,日本曾拥有亚洲最强的海空军部队,即使现在日本海上自卫队的规模和质量也是数一数二的,一个短程弹道导弹的研制,对日本增强军力效果不大。日本开始研制弹道导弹,更重要的是打破了专守防卫的约束,开始研制装备典型的进攻性武器。日本战后的宪法号称和平宪法,宣布日本没有对外作战的权利,同时也禁止研制和拥有进攻性武器。虽然近些年来日本已经通过打擦边球不断松动法律条文的约束,但毕竟还没有明目张胆的违反,而日本如果开始弹道导弹的研制,将彻底把这些限制性条文踩在脚下了。日本政坛的整体右转已经是既成事实,而军国主义的复兴也并不遥远,无论从防微杜渐还是早做战争准备的角度出发,日本研制弹道导弹对外界来说是一个很危险但也很鲜明的信号。

日本为了获得研制进攻性武器的突破,不仅表示弹道导弹将部署到冲绳而不是九州,最大限度的降低韩国的反对,而且尽量炒作利用钓鱼岛问题获取支持 。日本官方处心积虑的策划,本身就说明日本所图非小。从这个意义上说,所谓400~500千米射程,“防卫”钓鱼岛的短程弹道导弹,更多是日本试探外界态度的探路石,如果这一步顺利过关,未来射程更远的弹道导弹项目陆续上马是必然的,这些射程更远的弹道导弹,不仅可以攻击钓鱼岛,而且必然将中国内陆纵深地带甚至全境,以及韩国、俄罗斯等国家纳入射程范围。

如果只有整军备武的野心,日本还不足为虑,值得担心的是,日本本身拥有雄厚的运载火箭技术能力。在和平利用外层空间的名义下,日本经过数十年时间发展出世界先进的运载火箭系统,其中包括研制生产大型固体助推器的经验,为日本发展弹道导弹提供了扎实的基础。不夸张地说,日本研制任何类型的弹道导弹都没有技术上的障碍。

日本发展固体运载火箭最初是为了民用,东京大学使用L-4S-4成功抢在中国之前发射了第一颗人造地球卫星,它没有任何作为导弹的价值

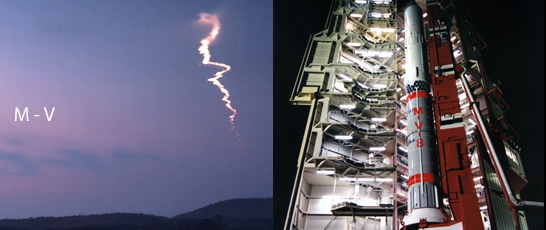

日本运载火箭的成功几乎和中国同步,1970年2月11日以东京大学为主的火箭团队使用自行研制的L-4S四级固体运载火箭将一颗只有不到9千克的卫星送入近地轨道,抢在中国之前发射了第一颗卫星。L-4S固体火箭是探空火箭的放大,而向上追溯源头可以东京大学1950年代的铅笔火箭,日本大学一开始就研制固体火箭,主要是因为小型固体发动机构造简单,研制难度低,而且技术管制少,而不是以发展运载火箭为名为发展固体弹道导弹铺路。日本早期的固体火箭只不过是探空火箭的不断放大加长,发动机推力小性能差不说,而且四级火箭结构复杂可靠性差,更有趣的是直到L-4S火箭都居然没有导航系统,根本没有任何作为弹道导弹的可能。不过士别三日当刮目相待,东京大学宇宙研究所固体运载火箭先后发展出L、M、J等系列固体运载火箭。第一代的M-4S还是没有导航系统、利用重力转向插入轨道的四级火箭,第二代M-3C三级固体火箭就增加了第二级推力矢量控制系统,第三代的M-3S三级固体火箭运力已经增强到近地轨道300千克,至于第四代的M-3S2三级固体火箭更是达到了770千克的近地轨道运力。宇宙研究所最后甚至研制出世界最大的固体运载火箭M-V,M-V三级固体运载火箭具备了完善的导航控制能力,近地轨道运力高达1.8吨。

日本曾研制出当时世界上最大的固体运载火箭M-V,M-V无论是运力还是制导系统,都具备了作为重型洲际导弹的潜力

日本固体火箭发动机的另一个来源是美国技术转移。1969年美日签订宇宙开发协作的备忘录,美国同意向日本转让著名的Delta火箭技术,成为日后日本运载火箭发展的基础。日本引进Delta火箭技术研制了N-I、N-II和H-I火箭,其中不仅获得了MB3/RS-27液氧煤油发动机的生产技术,也得到Castor等固体助推器的技术,为N-II和H-I等火箭授权生产固体助推器,也为研制H-II、H-IIA和H-IIB等大型运载火箭的大型固体助推器奠定了基础。H-IIA运载火箭火箭的SRB-A固体助推器由于性能要求较高,早期固体发动机壳体直接从美国ATK公司进口,后来才得到授权自行生产,并转移用于改进M-V火箭发动机。美国两次技术转移,是日本固体火箭发动机技术从L4时代的不入流发展到H-IIB时代世界领先的主要原因之一。

日本的SRB系列固体助推器也引进了部分美国技术,进一步提高了固体火箭发动机的技术水平

M系列固体运载火箭和H-II系列固体助推器的研制和使用,使日本固体发动机技术和生产能力都跻身世界领先水平,日本发展固体弹道导弹可谓手到擒来。单就日本曾有的固体运载火箭而论,日本就有了很强的固体弹道导弹潜力。M-V固体运载火箭投掷能力相当于我国的DF-5A重型液体洲际导弹,远强于美俄法等国的固体洲际导弹。M-V火箭之前的M-3SII三级固体运载火箭也性能不俗,它是一种与民兵3、白杨M和DF-31A同级的大型固体运载火箭,投掷能力和美国民兵3固体洲际导弹相当,只要将卫星载荷换为弹头,就是一枚货真价实的固体洲际导弹。日本8月27日还将试射Epsilon固体运载火箭,它基于H-IIA火箭的SRB-A助推器和M-V火箭的二三级发动机,其起飞质量和美国MX重型固体洲际导弹相当,运载投掷能力也不过是略弱。日本的Epsilon运载火箭发射准备时间短,维护发射人员少,更增强了它作为洲际导弹的可能,从某种意义上说,Epsilon火箭换上弹头,就是一种相当不错的重型固体洲际导弹。

发展弹道导弹不仅需要研制发动机,也需要高性能的制导系统,还要解决末段再入防热等问题。无论是弹道导弹的发动机、制导还是防热,对被大肆炒作的朝鲜和伊朗来说是巨大的障碍,但这对日本恰恰不是什么问题。Delta火箭的引进,虽然也转移了成熟的制导系统,不过由于作为军民两用技术的敏感性,日本自行生产的N-I和N-II火箭都只能直接安装美国的惯导系统,如N-II火箭先进的捷联式惯导由美国工作人员直接安装和测试。美国不仅拒绝转移惯导技术,而且不提供组装惯导所需的部件,这深深的刺激了日本。日本在随后H-I火箭的研制中,经过艰苦的努力,最终实现了惯导系统的国产化,但作为新手毕竟技术能力不足,因此使用的是技术水平较低的平台式惯导。1980年代日本经济蓬勃发展,日本的雄心或者说野心也开始极度膨胀,为了摆脱对美国的技术依赖,1984年日本开始了H-II大型运载火箭的研制。政治上坚定的支持,研发中充足的预算,以及日本扎实的工业基础,结合日本生产和研制多型运载火箭的经验,最终产生了H-II大型运载火箭。H-II火箭研制过程中不仅攻克了先进的分级燃烧循环氢氧发动机和大推力的SRB固体助推器的难关,而且突破了先进的捷联式惯导技术。如果说氢氧发动机对弹道导弹没有任何价值的话,大推力固体助推器和先进的捷联惯导技术,则是日本发展弹道导弹的基础。

得益于日本工业基础的扎实,日本的再入防热技术也相当不错,图为高速再入后落入澳大利亚的隼鸟返回舱

1969年美日宇宙开发备忘录中明确规定日本不得开发具有军事用途的返回式卫星,限制了日本开发航天器再入和防热技术,不过日本仍然在1980年代通过上马小型空天飞机项目,开展了相关技术研究。1996年日本使用J-1固体火箭将Hyflex试验飞行器送入亚轨道,并以十几倍音速的速度和接近50度的倾角再入大气层,验证了日本的防热技术。就近期而言,2010年日本隼鸟号小行星取样返回探测器以12.2千米/秒的速度再入大气层,进一步验证了日本的再入返回和防热技术。2012年使用S310探空火箭以亚轨道飞行方式试验了再入返回舱,而同年HTV-3飞船使用IBALL记录再入大气层的温度等一系列数据,为进一步发展再入飞行器积累数据和经验。日本未来还计划开发HTV-R返回式飞船,这都将为日本发展弹道导弹扫清障碍。

综上所述,日本已经通过航天活动尤其是运载火箭的研制使用,积累了雄厚的技术基础和工业能力,现在缺乏的只是弹道导弹的研制经验。毕竟对于一个复杂的工程来说,即使各个分系统水平再高,但没有任何经验的条件下,隐藏在细节中魔鬼会带来数不清的麻烦,整个系统的整合和测试仍然需要时间,更不要说一步到位做出一个高水平的系统来,不过解决整合经验问题后,日本充分发挥工业能力的潜力是非常可观的。我国航天领域的龙乐豪院士接受采访时就曾表示:“至于战略导弹能力,日本一旦搞起来,我估计不要太多时间。经验上日本可能不如我们,但单项技术一旦突破,形成工业化的能力要比我们快。”

尽管在技术上已经奠定了坚实的基础,但日本要发展弹道导弹,仍然面对政治上的一系列障碍。作为第二次世界大战中臭名昭著的侵略者和战败国,日本扩充军备尤其是发展进攻性武器,理应遭到受害国家和战胜国的一致谴责。不过二战之后就是冷战,无论是日本侵略战争的受害国还是战胜国,都分为两个阵营针锋相对。与对峙的现实相比,加上日本是美国在西太平洋的战略支撑点,日本的历史罪行并没有得到彻底清算,它扩充军备的行为甚至得到默许和鼓励。尽管美国一直对日本保持的警惕,但随着时间的推移和老一辈人的消逝,产生的更多是盟友的情谊。美国一直对盟国和第三方发展弹道导弹持反对态度,著名的导弹及其技术控制制度(MTCR)严格限制了可用于弹道导弹、巡航导弹和远程无人机的技术出口,而更早的《美韩导弹协定》则限制韩国只能研制最大射程180千米(2001年修改增加到300千米)的弹道导弹,但日本却是一个例外。美国很早就向日本提供Delta火箭技术,而这种火箭是著名的Thor弹道导弹发展而来的,美国对日本固体火箭发动机等其他方面的技术转让也相当大方。可以说日本发展弹道导弹特别是最近提出的短程弹道导弹,并不存在美国的压力。不过即使是冷战最激烈的阶段,由于日本国内政治环境的影响,尤其是左翼势力保卫《和平宪法》的努力,日本甚至没有突破海外派兵的底线,更不要说发展进攻型武器如弹道导弹了。

日本在冷战结束后收获失去的二十年,或许是经济的萎靡,保守势力开始大行其道。政治环境的变化,让《和平宪法》等限制性法律不断失守。正如日本2008年通过的《宇宙基本法》首次松绑承认了日本可拥有“非侵略目的”的卫星,而2012年通过的《独立行政法人宇宙航空研究开发机构法》进一步删除了“限于和平目的”的条文,日本政坛全面右倾的环境下突破和修改法律,为发展进攻性武器打开方便之门只是一个时间问题。

中国阅兵展出了DF-21C中程弹道导弹,而美国由于条约限制无法研制部署对应的弹道导弹,或许这也是日本研制弹道导弹的一个动力

事实上日本发展弹道导弹,未必没有美国怂恿的因素。1987年美国与苏联签订了《美苏两国消除中程和中短程导弹条约》,规定双方销毁射程在500~5500千米范围内的中短程弹道导弹及其配套设施,而且以后也不得试验、生产和拥有这些武器。美苏签订条约的国际形势早已时过境迁,尤其是我国在1990年代尤其是963演习中遭遇美国航母编队威胁后,不仅研制部署了大批精确制导的中短程弹道导弹,而其而以DF-21为基础研制出了反舰型弹道导弹,对美国在西太平洋的军事基地和航母打击群构成了严重威胁。美国虽然以朝鲜导弹威胁为名发展了弹道导弹防御系统,但只防御不进攻绝不是山姆大叔的风格。毫无疑问,弹道导弹也是对付弹道导弹的最佳选择之一,如果美国及其盟国也拥有中程弹道导弹的话,凭借弹道导弹快速时敏打击的固有特点,可以对我国沿海和内陆部署的第二炮兵部队构成更大的威胁,但《中导条约》的限制,让美国不仅销毁了潘兴II中程导弹,而且除非退出条约,否则无法研制部署中程弹道导弹。这种形势下,让盟国日本研制弹道导弹,可以说是一个相当好的选择。虽然美国肯定会限制日本发展可打到美国的洲际弹道导弹,但对射程可以覆盖中国全境的中远程弹道导弹,是绝对不会限制的。美国资深学者布热津斯基6月28日参加了在清华大学举办的第二届世界和平论坛,演讲结束后接受记者提问时以“如果我们撤出的话,中国可能很快看到日本拥核”的言辞,隐晦的威胁了放纵日本研制核武器的可能。既然核武器都可能放任,鼓励日本研制弹道导弹,扭转美国及其盟国被动挨打的局势,又有什么不可能呢?

目前曾制约日本研制弹道导弹的技术因素早已不复存在,政治因素也正在土崩瓦解中,加上美国西太平洋军事形势的需要,日本发展弹道导弹已经成为必然的选择。考虑到日本政治氛围的整体右倾,虽然最终7月26日公布的新《防卫计划大纲》中期报告还是删去了发展弹道导弹的内容,但下一次旧事重提,肯定不会再需要9年之久。日本明确表示发展弹道导弹是为了在钓鱼岛“防御”中国,虽然这里牵强的理由实在是醉翁之意不在酒,但日本这步举动今后所图甚大,作为中国人对此不得不保持高度的警惕。

知道日本工业的产能吗?日本人的军舰用的是自产的发动机,直升机航空母舰是自产的,我们的航空母舰和发动机是买来的。一个三菱重工集团可以生产我们全国机械产品种类(除了钢产量)的总和还多,而且档次要高的多。战争拼的是国家工业的生产能力。尤其是海战。日本人是不可为而为之(坚持不懈的走强国强军路线,二战后约束日本不能走军国主义)。而战胜国的我们的灯大人物是可为而不为,(以改革开放的名义,让军队建设冬眠,解散军工体系,自毁长城,用民众的血汗钱去购买洋人产品,扶持洋人企业)。这样的战略决策失误会不会重演晚清王朝,鸦片战争,甲午海战?