窦晓霞,童启明

(北京联合大学,北京l00101)

摘要:轮椅驱动电机作为电动轮椅的重要执行部件,其性能的优劣直接影啊到轮椅功能的实现。文中阐明了电动轮椅用永磁直流电动机的主要设训特点、基本结构与设计方法,提供了系统参数与特性,实测轮椅电机的运行性能,达到日本同类产品标准,并对轮椅驱动电机技术的发展趋势进行了探讨。

关键词:轮椅系统;电机特点:设计方法;性能测试

O引言

电动轮椅是为伤残人及行动困难者提供的室内外小型代步工具。国外发达国家(日本、德国等)于上世纪七十年代已有成熟设备进入市场,当时在国内还是一项空白。现有轮椅,特别是肢残者与老年人大量使用的多为手动轮椅,由于轮椅本身无动力,实际使用时往往需要他人辅助,珠感不便。为改变我国轮椅手搬人推的落后状况,贯彻落实民政工作上为国家分忧、下为百姓解愁的方针,更好地为伤残人员服务,满足人们对现代生活质量日益提高的需求,积极开发研制轮椅用驱动电机尤显重要。

1电动轮椅系统组成与驱动电机特点

1 1电动轮椅的功能与组成

电动轮椅通过单一控制手柄操作进行速度调节,并能灵活地完成前进、后退、左右转弯等理想动作,确保安全可靠,以车代步。要实现其基本功能用途,取决于电气控制、机械传动以及结构部件的有机配合,是一种典型的机电一体化综合产品。

轮椅系统主要有:车架主体、左右扶手及托脚;执行机构包括电动机和传动系统;控制部分位于轮椅右扶手上方,控制盒上装有操作手柄和正常工作状态以及欠压状态显示装置,在手柄规定的动作范围内可以随意调整轮椅的方向和速度;还有电气箱和电源等。电动轮椅由蓄电池供电,双电机驱动。控制部分产生的信号经放大后控制电动机的端电压,使其能在大范围内实现无级调速和双电机的同步调整。采用光电控制电路,改变电机的转向,且两电机的转向以不同的逻辑组合,实现轮椅各个方向的运行。

1 2轮椅电机技术指标及设计特点

电动机作为实现电动轮椅功能的重要执行部件,应输出足够的转矩,带动负载在标准规定的转速范围,稳定可靠地运行,同时它的电压电流与电源相适应。为了满足电机的性能要求,设计时需以一定的技术指标为依据,即在额定电压下,带额定负载转矩时,能满足一定的转速和电流指标。因此,规定轮椅驱动电机的有关电量或机械量的数据,是实现电机设计并使其可靠工作且具有优良性能的保证。

轮椅驱动电机的主要技术指标通常有:额定电压N。额定转速IlN、额定功率PN、额定工作电流In等;考虑便于生产过程的控制以及运行调试等冈素,有时还规疋电动机的空载电流、空载转速、起动制动时的有关数值。电动机的工作状态可正反转双向连续运行,具有良好的机械特性。

与一搬通用直流电动机比较,永磁直流电动机的设计有其特殊之处,应用于电动轮椅系统中的永磁直流电动机更需要满足特殊的运行要求。设计轮椅电机时还要注意其应用环境条件对电机要求的特点,主要考虑有如下方面:

(1)电动机电压应与所用电源相适应。由于轮椅蓄电池有正常的波动范围(可参照相关标准规定),上述额定电压只是标称电压,设计时要考虑高于或低于该电压时均能保证带动负载正常运行。

(2)轮椅电机是通过传动机构带动轮椅丁作的,因此,实际工作机构的转矩、力、飞轮矩和质量,应按照系统的速比折算到电动机的轴上。具体承载能力和传动系统的改进,均会影响对电动机性能指标的要求。

(3)设计轮椅电机时,除了满足主要技术指标要求外,还应满足电机共同的和特殊的要求,如温升、噪声、寿命等。通常对电机电流只有一般性的限制,效率指标可按总的经济合理性来规定。有些情况下,受整车体积及电源容量的限制,又要求电动机具有长时间的运行寿命,而对轮椅电机的电流或效率提出严格要求。

总之,电动轮椅系统功能的需要,给其驱动电机提出了比在普通使用条件下更高的要求,即在满足具有足够的输出转矩或功率的情况下,输入的电流尽量小,效率尽量高,而电机的体积尽可能小,重量尽可能轻。

2轮椅电动机电磁设计与参数计算

2 1轮椅用永磁直流电动机结构

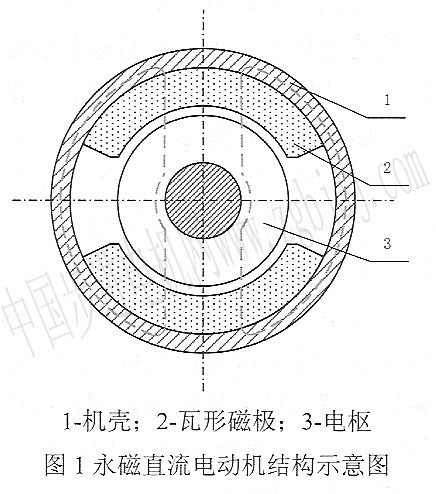

我国是世界上最早发现永磁材料的特性并把它应用于生产实践的国家。直流电动机采用永磁材料励磁后,成为永磁直流电动机,它既保留了他励直流电动机的良好特性,还因省去了励磁绕组,而具有结构简单,运行可靠,体积小,重量轻,效率高等特点,被广泛的用于现代社会的许多领域,但用于电动轮椅的永磁直流电动机本设计在国内属首例。永磁材料多种多样,性能参数各异,电机设计时,必须保证永磁材料在磁路中产生足够大的磁通和磁动势,若采用的永磁材料不同,则磁钢的形状也不同。基于铁氧体永磁材料具有高矫顽力的特性以及电动轮椅经济性要求的考虑,电动机基本结构示意如图1。轮椅用永磁直流电动机的磁极采用单一式结构,选用瓦形铁氧体材料作为磁极,其显著特点是剩磁比较高、矫顽力大、相对回复磁导率小,抗去磁能力强。在设计时使工作点在退磁曲线的拐点以上,则回复线与退磁曲线重合。

2 2电磁设计方法与计算

永磁直流电动机理想的电磁设计方法是在建立性能指标要求与待确定数据之间关系方程组的基础上进行解算,但由于永磁电动机内部关系极为复杂,完整的关系方

程组及确定唯一的数值解并不易得到,这就导致了电机实际设计工作过程中的试探性和不确定性。设计工作是一个逐步渐进、反复择优的过程,也是复杂而繁琐的工作。为了得到最佳方案,人们必须对大量的方案进行比较,即使在电机的体积、重量和选用材料不相上下的条件下,也可以设计出许多满足技术指标要求的方案,这是电机设计的不确定性。理论上应有一个最佳方案,问题是各有优缺点的情况下,怎样确定哪一个方案最佳,是一个相当复杂的问题,往往从不同的观点出发或具体条件的不同,所确定的最传方案也不同。

轮椅电机设计实质上采用了理论分析和经验结合的计算机辅助设计方法。电磁设计与计算流程如图2所示。在进行设计时,首先根据额定数据和技术要求,运用主要尺寸关系式及经验公式确定电机的主要尺、寸和有关数据,然后进行磁路和电路以及电机性能的计算,在设计计算过程中及全部计算完成后,对所得结果分析,判断是否满足给定的技术指标要求,若电机性能不满足要求,则调整相关结构与绕组参数等数据,重新进行性能计算,直至得到满意的设计方案。

本文示例设计的电动轮椅驱动系统要求直流电机应达到如下技术指标:

标称电压:24v;转速::2750r/min~电流:5A;功率:80W;空载电流:≦2A

永磁电机设计中,一些重要的参数对设计效果有决定性的作用。传统的电机结构设计多根据经验数据确定设训参数,再经过反复校正渊整,才能最终取得满意的设计效果。本设计以分析手工设计计算程序为基础,采用自行开发的永磁电机计算机辅助设计软件进行方案校验与调整,为设计过程提供了便利,不仅能有效的避免手工计算的误差,增加数据准确度,而且人大缩短了电机的设计周期,提高了电机设计效率,取得了较为理想的设计效果。主要结构参数没计结果如表1所示。

3电动机特性与运行测试

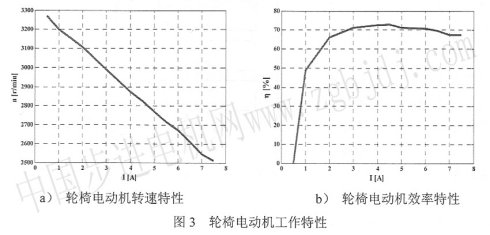

在实验室环境条件下,轮椅电动机空载起动,逐渐增加负载转矩,测试得到的工作特性如图3所示。测试结果表明该电动机在额定电压,电枢电流为5A时,电动机的转速为2771r/min,效率约为71%,满足规定的技术指标要求。

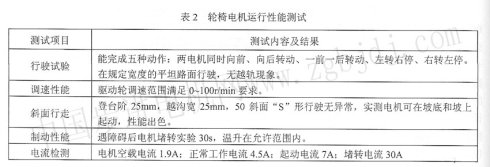

该样机安装于DLlY_1型电动轮椅中实际运行,在24v电压下,进行了表2所示的各项测试。运行测试鉴定结果表明,电动轮椅及驱动电机达到了参照日本JIs9203标准制定的各项技术要求。

4轮椅电机设计的发展趋势

科学技术的进步和人民生活水平的提高,均对电机性能提出了诸多新的更高的要求,许多新技术与新材料不断涌现,特别是稀土永磁材料的问世和性能的不断完善,以及电力电子技术的发展,为满足这些要求提供了呵能,永磁电机的设计过程也有了长足的发展和进步。

多年来人们一直在寻求全新的电机设计与分析的方法。MATLAB是当前广为流行的互动式计算机软件,以此作为计算、设计和分析r:具应用于电机设计过程,将体现分析手段的先进性,并带给工程设计者更大的方便。

铁氧体适合于对电机体积、重量和性能要求不高,而对电机的经济性要求高的场合。近年来,国内市面上已有电动轮椅出售,但占据空间和本身重量过大,售价较高,目前尚难以为弱势群体所接受。实践已经证明,当功率在150w以下时,相同容量的永磁电机与电磁式相比,体积小,重量轻,因而被广泛的用于现代社会的许多领域。随着钕铁硼永磁材料价格的降低和导磁、导电材料价格的提高,对于同一台电机,采用钕铁硼永磁材料可以减小电机体积、降低铜铁材料的用量,在有些场合是具有经济优势的,铁氧体有逐渐被钕铁硼永磁材料代替的趋势。

现代直驱技术的发展,使电动轮椅有可能采用驱动电机与被驱动主轴合二为一的电主轴系统,取消传统的以皮带、齿轮变速箱等构成的机械传动装置,实现主轴运动的直接驱动。零传动驱动系统,将解决传统机械传动链结构复杂,机械噪声大,传动效率低等问题,使电动轮椅结构更简单,重量更轻,运行更可靠。

5结论

轮椅驱动电机作为电动轮椅的重要执行部件,其性能的优劣直接影响到电动轮椅功能的实现。在明确此电机设计和应用特点的前提下,采用理论分析和工程经验结合的计算机辅助设计方法,对轮椅电动机进行设计调整,缩短了电机的设计周期,提高了电机设计效率。该设计电机安装于DLY.1型电动轮椅实际运行,通过_r省级技术鉴定,样机测试各项性能均达到日本同类产品标准,取得了满意的效果,为电动轮椅性能的不断完善提供了有效的参考。电动轮椅是典型的机电一体化产品,现代直驱技术与数字化设计方法之综合可为该产品优化发展提供更宽广的空间。

参考文献

[1] 窦晓霞汽车电动雨刮器总成(CAD)系统——雨刮电机设计北京联合大学学报[J],1997,(3):19—25

[2] 唐任远现代永磁电机理沦与设计[M]北京:机械工业出版社,1997 12

[3] 王秀和等永磁电机[M]北京:中国电力出版社.2007 8

[4] Jimmie J Cathey著,戴文进译电机原理与设计的MATLAB分析[M]北京:电子工业出版社,2006 7