万物生长靠太阳,这是人类生活中的一般常识。

根据现代科学所提取的地质资料表明:最低限度是近 30 多亿年以来,太阳一直是在稳定地发出它的光和热。

那么,太阳的光和热是怎么产生出来的呢?它的巨大能源又是由那里提供的呢?

自古以来,太阳的能源机理问题一直吸引着人们的注意力。直到 19 世纪,人们才最后摆脱了“天界不可知论”的影响,开始从近代物理学的角度,试图揭开太阳能源机制之谜。首先,法国物理学家亥姆霍茨(H.L.F.Helmboltz)提出了“引力收缩假说”‚继而,英国天文学家爱丁顿(A.Eddington)又提出了“电子和质子湮没猜想”。然而,真正被认为是有所突破的认识,还是到了 20 世纪 30 年代,当现代核物理取得了进展之后,美国物理学家贝蒂(H.Bethe)才提出了现代的恒星和太阳能源理论——即太阳能源的中心核聚变反应学说,或热核聚变反应学说。

太阳能源的中心核聚变反应学说,从提出到现在,已有半个多世纪了。目前,这个理论学说已为全世界所普遍接受。如果不是发生了所谓的太阳中微子失踪案而为这个理论学说蒙上了一层阴影,这个理论真可能早已成为定论了。

那么,太阳能源真的是来自其内部的热核聚变反应吗?

不是的。

太阳能源到底来自那里?

太阳的能源不是来自太阳的内部。由于太阳能源主要不是来自太阳的内部,其产能机制自然也就不是太阳内部所发生热核聚变反应了。

太阳在本质上并不是一个独立的产能机体,它只不过是一个变能机体而已。如果就太阳本身而言,它非但不能产能,而且,其自身也要吸收和消耗大量的能源。太阳所释放的能量并不是它自身物质的耗损。实际上,太阳是逐渐增体的。现代太阳物理学所谓再过 50 亿年后太阳的能源耗尽,就会发生“引力坍缩” 的认识,纯属是在错误理论基础上的误解。

太阳如同一台普通的变换器一样,它所输出的能量,只不过是输送进来的高能粒子流,经过它的变换而转换成为相对较低的粒子流再输送出去而已。这个变换器就象变换器一样在把高能粒子流变换为低能粒子流,在变换过程中自身要有一定的能源消耗。而太阳同一般变换器还有所不同,太阳不仅是一个转换体,要有一定的能源消耗。而且,太阳还是一个活性的有机体,它还要吸收大量的能源以滋长壮大自己。

凡宇宙中的物理现象,不论是天体物理、高能物理或普通物理,它们都是遵循着共同的宇宙基本规律行事的。当然,太阳也决不例外。

太阳的能源是来自太阳的外部。其正常能源是来自太阳系外层宇宙空间的高能宇宙线粒子流。[注:本文暂不涉及非常能源]

太阳接受了外层宇宙空间辐射来的高能宇宙线粒子流,经过太阳核磁—电磁交变场的转换之后,除掉其自身吸收和消耗的部分能量以外,其剩余能量又以太阳辐射的形式输送出去。这就是太阳辐射能量的真正来源。

太阳系和太阳内部及其大气层的物理结构

为了便于论述太阳辐射能量的转换机制,必先弄清太阳系和太阳内部及其大气层的物理结构。

先看太阳系内外场的结构。

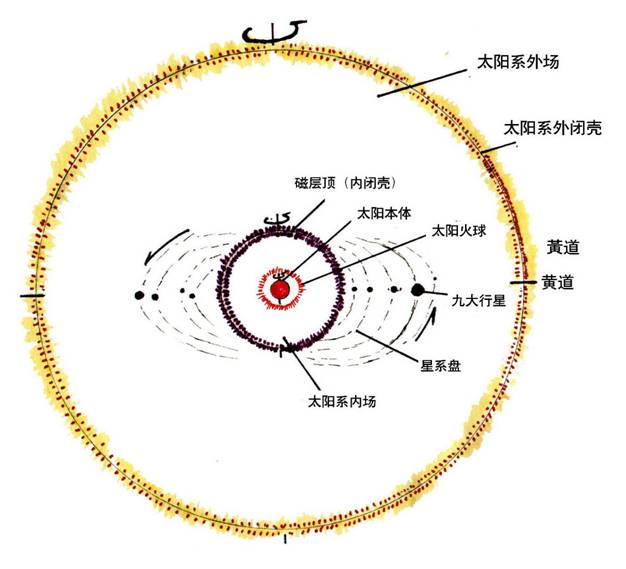

太阳内外场结构模式图:[图1]

图1. 太阳系内外场结构模式图

太阳系,是宇宙天体层次结构中的一个亚原子天体系统。它是银河星系中的一个次级星系——天狼星系(铜河系)中的一个子星系。太阳,就是这个子星系的星系核。

就太阳本身来说,它是一个三层宇宙天体核的复合体。在太阳内部的中心区域,是一个完全由中子构成的实体中子星核,它的天体核荷是呈中性的。

在围绕实体中子星核的液流态空间层次轨道上,运行着 9 个游离中子星核,它们同中心中子星核一起,构成了太阳内部的天体质核。太阳中心质核带有 9 个天体正核荷。

在太阳内部,围绕着太阳质核的液态空间层次轨道上,运行着 9 个游离电子星核,它们同太阳中心质核一起,构成了太阳的整体。由于太阳内部的游离电子星核所携带的天体负核荷,中和了太阳中心质核所携带的正核荷,所以,太阳的天体核荷是呈中性的。然而,由于太阳内部的游离电子星核各带有一个天体正电荷,所以,太阳也就带有巨大的天体正电荷。

在现代天文观测中,人们之所以观测不到太阳所携带的巨大电荷和由此而构成的强大电磁场,这只是因为“未识庐山真面目,只缘身在此山中”。因为,在围绕着太阳的空间层次轨道上,正运行着包括我们所寓居地球在内的 9 大行星,它们所携带的天体负电荷,中和了太阳所携带的天体正电荷。因此,人们才观测不到太阳实际存在的巨大电荷和由此而形成的超强电磁场。人们一时观测不到的东西,并不等于它实际上不存在。

在太阳系的外围,存在着一个太阳系临界闭壳。在这个临界闭壳的外部和内部,存在着一个太阳系的外—内电磁交变场。凡是太阳系外层宇宙空间到达太阳系附近的带电宇宙线粒子,都不能径直地进到太阳系以内的宇宙空间来。它们必须经过太阳系闭壳外—内粒子交变场的交变转换,然后,才能按照正—负磁性分别由太阳系的两极进入到太阳系宇宙空间来。

从太阳系闭壳的内交变场直到太阳包层的外交变场,这是太阳系宇宙空间的整体电磁交变场。

从太阳表面直到日冕区,这是太阳固体闭壳的外交变场。这个太阳外交变场,也就是现代太阳物理学所称的太阳表面大气层。 [注:太阳表面是有一个固体外壳的。现代天体物理学把太阳描绘成“既不是固体,也不是液体,而是个炽热的气体球” 的认识是极其片面的。]

在任何宇宙事物中,凡作为一个交变场存在,它都必然要具备一个完整场的结构。太阳表面大气层,就是一个完整场的物理结构。

太阳大气共分为 9 层结构:

1. K——外辐射层

2. L——包层 1.2.3 三层通称日冕区

3. M——内辐射层

4. N——外间层

5.O——等离子层 4.5.6 三层通称色球层

6. P——内间层

7. Q——外对流层

8. R——平流层 7.8.9 三层通称光球层

9. S——内对流层

这个太阳表面大气层,也就是太阳全部辐射能量转换的能场。

太阳辐射能量产生的物理机制

太阳的全部光和热,都是以粒子辐射的形式表现出来的。那么,这些高能辐射粒子是怎样产生出来的呢?

(1) 太阳辐射的射电源

太阳系,是茫茫宇宙中一个稳定的活性天体。

太阳,是太阳系的中心天体核,它呈逆时针正转,是具有四维结构的。它的北极是正磁极场(N),南极是负磁极场(S);它面向天狼星的一侧是正磁面场(N1),背向天狼星的一侧是负磁面场(S1)。

当着太阳系外层宇宙空间带电粒子流,到达太阳系外部的电磁力场时,它们就要沿磁力线发生偏转,于是,就形成了太阳系外场的电磁交变转换。

当着太阳系外场的宇宙线交变粒子流,通过太阳系北、南两极进入到太阳系闭壳以内时,它们又要沿太阳系闭壳的内场磁力线发生偏转,于是,又形成了太阳系内场的电磁交变转换。

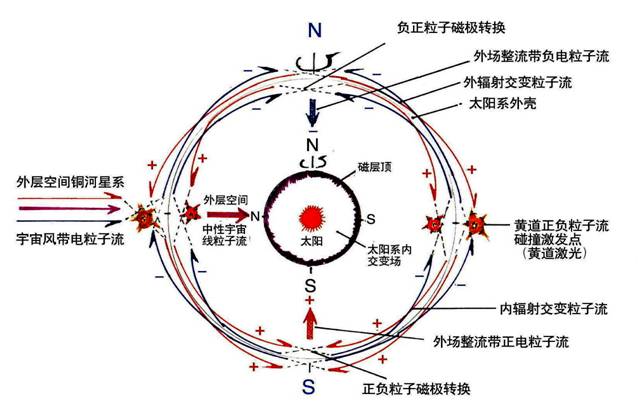

太阳内外场正负粒子转换图:[图2]

图2. 太阳系内外场正负粒子转换图

图释:

1. 太阳系存在一个场的临界值,其半径约为 118 个天文单位,即 176 亿公里。其内场和外场之间在进行粒子交变的时候,除核磁呈中性或能量极高的宇宙线粒子可以直接径直地进入太阳系宇宙空间以外,其它一般的带电粒子都要经过场的正负粒子转换。

2. 整个太阳系在接受外层空间宇宙线粒子时,其 N1 极面场和 S1 极面场是不均衡的,其面向天狼星一侧高于背向一侧。

3. 当着外空间带电粒子流到达太阳系外闭壳时,一般都要发生粒子轨迹的偏转,正电粒子向 S 极区,负电粒子向 N 极区。由于到达极区的都是同极性粒子,因此在行进中就要相对地减速。经过减速的同极性粒子在极区相遇,就要相互发生极性的转换。因此,正电粒子转换为负电粒子,而负电粒子转换为正电粒子,继续进行其外场和内场的交变转换。

4. 当着交变转换的正负粒子流在场的赤道区相遇时,就要发生相互间的碰撞爆发,这就是“黄道激(极)光” 的物理成因。

5. 经过太阳系闭壳的外—内场粒子交变转换之后,两股正、负减速的集束粒子流才到达太阳磁场的北、南极区,成为太阳宁静辐射的主要供给源。

总而言之,从天狼星散射到太阳系来的高能宇宙线带电粒子流,在经过太阳系外部和内部电磁交变场的交变转换之后,这就不仅仅是两次物场的粒子交变转换了,而且,又起到了粒子的整流作用。于是,就形成了正、负两股高能带电粒子流。[注:犹如两股正、负超高压输电路]它们在太阳北极和南极的磁极性吸引下,分别以高速输送到了太阳的北极和南极区。这就是太阳连续宁静射电的能源。

(2) 太阳辐射的形成

太阳是一个 3 层天体核的稳定复合体。作为各个层级核而言,每一个层级核都有自己独立的核磁电磁交变场。但是,各个内含或外延场之间又都是互为因果的。

在太阳内部,是天体核磁力在起作用。而从太阳中心质核以外的中间液流层直到太阳系行星际整个宇宙空间,却是天体电磁力在起作用。

电磁作用,这是现代科学技术久已熟悉和完全掌握的。因此,在论述和理解太阳辐射的成因机制时,也就比较容易了。

太阳是呈 4 维结构的。它除了同 9 大行星具有电磁耦合作用外,太阳本身是带有天体正电荷的。

当着两股正—负高能宇宙线带电粒子流到达太阳北、南极区包层的临界面时,就会同极区溢泄的异性粒子流发生碰撞交变。同时,它们又会与环流同性粒子流发生排斥,从而迫使粒子发生极性转向。因此,经过交变和转换的带电粒子流就会沿太阳包层以外的正—负面场发生逆—顺时针方向的分流和偏转。

太阳北极是正(N)极,它所输入的是负的高能带电粒子流;太阳南极是负(S)极,它所输入的是正的高能带电粒子流。这两股带电宇宙线粒子流,在经过极区的交变和转换之后,自然会按照宇宙统一场素(数)序列,在迎面强大电磁引力的作用下,沿太阳包层的外弧面向正—负面场的赤道区域加速运行。当着北—南两股正—负加速粒子流在沿途相遇,特别是在赤道区域集中相遇时,就会发生猛烈的电磁—核磁碰撞爆发,从而释放出巨大的能量,这就是太阳外辐射层(即外日冕区)的形成机制。

太阳外围的包层,并不是任何宇宙线粒子流都不可直接逾越的天然屏障。除带电粒子外,其它任何不带电的宇宙线粒子流,只要不经过碰撞嬗变,都可以径直地辐射到太阳系宇宙空间或太阳固体表面上来。而经过外辐射层交变的异性带电粒子,[注:相对于内辐射层的带电粒子而言] 它们也可以不通过极区直接从外辐射层透进到内辐射层来,或从内辐射层透出到外辐射层去。但是,对于大量经过外辐射层交变的带电粒子流来说,还是一定要通过北—南极区才能进到太阳的包层以内,然后,再重复外辐射层的粒子交变过程,这就是太阳内辐射层(即内日冕区)的形成机制。

太阳的外辐射层和内辐射层,构成了太阳宁静射电源最集中的产能区域。这也就是现代天体物理学上所统称的日冕区。据现代科学测定:太阳日冕层的持续温度高达摄氏 100 万度以上。

太阳内辐射层的高能交变粒子流,依据物场的转换程序进到了里层,就形成了等离子层的粒子交变场过程。这就是现代天体物理学上所称的色球层。依据科学测定:太阳等离子层的平均持续温度也高达摄氏 10 万度以上。

太阳等离子层的交变粒子流,再依据物场的转换程序进到里层,就形成了太阳大气外对流层的粒子交变场过程。太阳大气外对流层的温度是不均衡的,它向外是呈梯度增温的,向里又是呈梯度降温的,这一层的平均持续温度是同太阳表面持续温度完全一致的。它们大约都在摄氏 6 千度左右。

太阳外、内辐射层和等离子层以及外对流层碰撞爆发的高能不带电粒子流,连同太阳系及太阳系外层宇宙空间径直辐射来的不带电粒子流,它们都可以不经过太阳大气层电磁交变场的物理转换过程,而径直辐射到太阳的固体表面上来。这些高能宇宙线粒子流同太阳壳层的类原子核固体结晶表面相碰撞,就形成了日面高温和日面粒子辐射,致使日面一定表层深度的固体结晶物质融化为液态,从而形成几乎铺满整个日面的岩浆海洋。

由于直线辐射的高能宇宙线粒子流不断轰击日面岩海的剥离原子核和自由电子,这就形成了日面反射粒子流。当日面反射的带电粒子流脱离岩海升入空中,就形成了日面大气环流的电磁交变场过程。这就是太阳大气的内对流层(或称日面对流层)。内对流层同外对流层的梯度温差是反相的。外对流层朝向日面是梯度降温的;而内对流层朝向空间也是梯度降温的。

当着外对流层同内对流层相对交变的粒子流在日面上空耦合时,这就形成了太阳大气的平流层。平流层是太阳大气中最宁静的区域,其温度在整个太阳大气中也是最低的,大约平均只有 4—5 千度左右。平流层也可称作中间层,因为,由平流层向里或向外温度都是梯度升高的。

太阳的内、外对流层连同平流层一起,这就是现代天体物理学上所统称的光球层。

以上,就是太阳宁静辐射形成的全部物理过程。

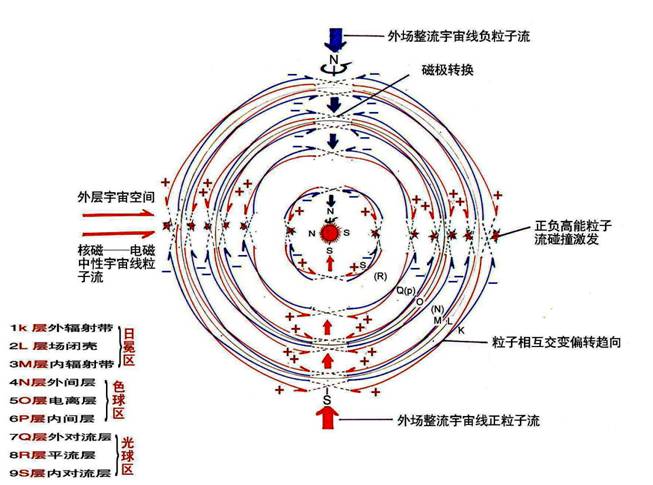

太阳大气层电磁交变场正—负粒子转换图:[图3]

图3. 太阳大气层电磁交变场正负粒子转换图

图释:

1. 为了看图方便起见,特将场的转换方位图列在中心。

2. 由太阳固体表面向外的层次排列:T 层岩海;S 层内对流层;R 层平流层;Q层外对流层;P 层内间层;0 层等离子层;N 层外间层;M 层内辐射层;L 层包层;K层外辐射层。

3. 图中虚线(…)为正粒子(+)运行线;实线(━)为负粒子(-)运行线。

4. 图中赤道交错线为粒子交变线;极区交错线则为粒子交变和极性转换线。

5. 图中的赤道爆发点,为正—负粒子集中碰撞区。

6. 图中共有 5 个能量转换层和 4 个中间缓冲层。

7. 太阳表面辐射为内辐射;太阳大气辐射才是到达太阳系宇宙空间的真正太阳辐射。

对未来人工小太阳的展望

自从 1942 年 12 月 2 日下午 3 点 45 分这个值得庆幸的时刻,人类第一次实现了可控核裂变。真正进入到核时代以来,人们就一直期望着能制造出一个可控的人工小太阳。为此,全世界已投入了巨大的人力、物力和财力。目前,科技先进的各国,包括中国在内,都在致力于研究可控核聚变。

根据现代世界已经达到的科技水平,人工制造一个稳定的宁静(小太阳)射电源的现实性已经迫在眉睫了。

但是,我必须提醒一句:如果按照现在所公认的那种错误的太阳能源机制理论,在小太阳的心脏里制造一个热核聚变的物理条件。那么,这种实验不仅肯定不会成功,反而只能是一次巨大的灾难。

目前,实现人工宁静射电源的客观条件已经成熟。这些条件是:

a. 目前已经可以人工造成强大的控制磁场;

b. 已有条件备制耐高温的磁芯子;

c. 现代高功率的粒子加速器,已经可以在人工控制磁场中造成正—负粒子的对撞机制,从而不断地维持核反应所必须的磁场强度;

d. 未来人工小太阳增殖核反应所需要的添加料,已不仅仅是目前所认为的那种昂贵的提纯压缩重氢,而是可以利用地球上任何廉价的重元素物质或天然超密能源。

那种认为未来地球上的能源将会枯竭,人类将会发生能源危机的论调是极为片面的。地球本身和来自宇宙空间的能源是取之不尽,用之不竭的。目前,人类所能利用的宇宙自然界的能源那只是九牛未及一毫毛。

完全可以预言,在不久的将来,人们就会发现:制造人工小太阳也嫌太笨拙了。因为,在地球上和地球附近的空间,本来就存在着大量的天然超密脉冲中子能源有待于人类去开发利用。而这种能源将是最廉价的、超高能的和最少污染的,而且又是变害为利的。

(1986年12月15日)

────────────────────────────────────

※ 本文曾载于1988年作者自费出版的《宇宙元素周易经络图》一书第 123—134页。这里重新绘制了插图。