自古以来,彗星就为人们所普遍关注。不久前,太阳系最大的哈雷彗星刚刚飞越地球归去,这又在全世界引起了一股彗星研究热。

现行的彗星理论质疑

彗星是什么?它是怎样形成的?其内部结构怎样?它将如何演化和归宿?它的存在和演化对人类会有什么样的影响?如此等等一些问题,自古以来一直是人们探索和争论的重要课题

从 15 世纪开始,特别是进入 20 世纪以来,现代科学对彗星本质的认识形成了许多理论学说,历史上也发生过激烈的争论。

关于彗星的起源——历史上曾发生过太阳系内生成说同太阳系外生成说之争。后来又有星际说、奥尔特彗云说、原始星云说、本原俘获说、碰撞爆发说等等。

关于彗星的光源——历史上的认识同现代学说的认识有很大的差异。19 世纪以前,认多人认为彗星是燃烧中的热天体。而现代人们所普遍接受的光源理论是:彗星发光是太阳的反射光和受太阳紫外线辐射刺激的“共振辐射”。总之,认为彗星的光源都是来自太阳。

关于彗星的本质——科学界已提出了许多理论模型。其中具有代表性的是:“沙砾模型”和“冰冻团块模型”。而 1949 年以来,一直为国际天文学界所普遍接受的正是这后一种“肮脏冰冻团块”学说。

到目前为止,上述这些彗星理论到底怎么样?如果用宇宙物质成因的新学说来考察,其中许多主要的理论学说的立论基础都是站不住脚的。因为,任何科学的彗星理论,都不应该回避彗星巨大驱动力的来源;任何科学的彗星说,都必须自洽地论证清楚彗星实际存在的巨大能量释放;任何科学的彗星理论,也都需要完满地回答彗星庞大而稀薄躯体的持久集聚力;任何科学的彗星学说,也还必须完满地回答清楚彗星轨道周期的稳定性;当然,任何科学的彗星理论,也还需要同时解释清彗星实际存在的耐高温性。我相信,如今已有的任何一个彗星理论学说,包括目前已为国际科学界所普遍公认的“冰冻团块”学说,都无法同时自洽地解释清楚上述这些合理的、然而又是必须回答的理论问题的质疑。

现在,就以人们普遍公认的“冰冻团块”学说为例吧。

彗星的“肮脏冰冻团块”学说,是 1949 年由美国著名天文学家惠普尔提出的。这个学说认为:彗星是由一个致密冰冻团块构成的,它含有二氧化碳、一氧化碳、少量的氨和甲烷,也可能含有重元素的尘埃微粒。

那么﹐人们不仅要问:一颗比较大的彗星,其彗头直径要有 100 多万公里,这相当于太阳的体积,其彗尾长度可以横跨天穹140度,这超过了日地之间的距离。这样一个由“冰冻团块”和“尘埃微粒”构成的庞然大物,它是由什么样的力集聚在一起而经久不衰的呢?它又是通过什么样的驱动力,在太阳系宇宙空间以 100—500 公里/秒以上的轨道速度,迎着相对于地球 300—600 公里/秒高速的太阳风粒子流的轰击,在围绕太阳的公转轨道上地运行几千年以至几十万年以上而经久不息的呢?人们知道,塔特尔—贾科比—尼科雷萨克彗星是 1858 年发现的。当 1973 年 1月8 日观测这颗彗星时,它是 21 等星的亮度,预计在 5 月 29 日过近日点,届时它同太阳的距离是 1.7 亿公里,理应具有 13 等星的亮度。 5 月 20 日观测它的亮度是 14 等,这与预测一致。但是,5 月 27 日它的亮突增 10 个星等,即等于猛增了一万倍。7 月 4 日又恢复到 5 月 20 日的 14 等。然而,仅隔 3 天,7 月 7 日再度猛增 9 个星等,亮度又突增 9 千倍。这样巨大的能量释放,就是太阳的巨大耀斑也是无法比拟的。而一个由“冰冻团块”和“尘埃微粒”构成的几乎是透明虚空的松散物体,何以会有如此巨大的能量释放又不改变其本来面目呢?众所周知,彗星一般来说都有稳定的轨道周期。就以哈雷彗星为例,它的体积相当于太阳,其轨道近日点是 8800 万公里,远日点为 53 亿公里,它自公元前 613 年中国史书上最早的记载算起,至今已经历 2600 年。在此期间,它始终以 76.1 年的稳定周期在轨道上运行。这个“肮脏冰冻团块”是在什么样的物理机制主宰下,才能保持如此稳定的呢?再如,1892 年发现的霍姆斯彗星,其周期是 6.9 年。它的特点是每逢过近日点就爆发,从发现到现在仅仅 95 年,它的周期就已变成 7.4 年了。那么,这又是什么样的物理机制,使这个“冰冻团块”又变得如此不稳定的呢?自然常识告诉我们,任何“冰冻团块”和“尘埃微粒”都是不能耐高温的。科学测定:太阳日冕区的温度是 100万度以上,在这样的高温下,就是地球上现有最高级的固体耐火材料也要气化为等离子体。可是,彗星竟然可以安然地从那里通过而毫不改变其本来面目。1963 年由阿根廷天文学家佩雷拉发现的 1963V 彗星,它的近日点距太阳表面只有 6 万公里,按太阳的直径是 140 万公里计算,这等于是掠面而过。那么,这又是什么样的物理机制使这个“冰冻团块”和“尘埃微粒”经受了如此高温之后而不变态的呢?难道“冰冻团块”学说在这些问题面前能够自圆其说吗?

正因为如此,即使是已被世界普遍公认的理论学说,我也是不能接受的。一个理论学说要使人接受,首先,必须论之有据;而后,还要经得起理论上的推敲和实践上的检验。

我的彗星理论

彗星宇宙中普遍存在的天体物理现象。宇观如此,宏观如此,微观亦如此。彗星在天体形成、成长和演化过程中具有特别要的地位。彗星对地球上的生物和人类来说,它是生命之星。

就宇宙中存在的天体而言,共分为两大类:

A 类——活性类天体;

B 类——陨灭性类天体。

彗星,是属于陨灭性类天体中的一种。它是天体演化过程中的自然产物。任何活性天体的陨灭都会产生彗星态;而任何活性天体的形成和成长又都离不开彗星。

彗星,是天体衰变演化中的一种表现形态。彗星本身存在着巨大的能量释放。其能量的源泉,是由彗头中处于衰变中的超密中子星核提供的。其能量的正常释放形式,是超密衰变天体核的超强脉冲辐射。其能量的非正常释放形式,是超密天体核的裂变爆发和多核体的磁暴分离。彗星在宇宙空间的巨大驱动力,是由彗头中的超密中子星核的原始爆发力和持续喷发的超强脉冲粒子流推动。彗头内部实际存在着超高温、超高压和超强磁场。彗头中心环带的这种“三超”场,是由衰变中的超密中子星核的超强脉冲辐射以及由此而造成的高速自旋和高速公转形成的。彗头庞大而衡薄躯体的持久集聚力,是由彗头本身存在的超强磁场来维持的。彗星轨道周期的稳定性,是由彗头中高速自旋和高速公转的超密脉冲中子星核的脉冲频率决定的。而彗星轨道周期的不稳定性,则是由于彗头中的超密脉冲中子星核存在着游离子核的磁暴分离而造成的。彗星的耐高温性,这不仅是由于彗头中心存在着耐高温的超密中子星核,而且在于彗头中心环带实际上还存在着比太阳日冕区的温度还要高得多的超高温。彗星的质量,99.8%以上的是集中的彗头中的超密脉冲中子星核上。而这个超密的脉冲中子星核在彗头庞大的躯体中却是微乎其微的。彗星的内部是存在自身发光的,其内部光源是来自超密脉冲中子星核的超强脉冲辐射和由此而电离彗头所携带的物质粒子形成的。当然,太阳的反射光和由太阳紫外辐射所造成的“共振辐射”,无疑也是彗星外部发光的重要光源。彗星的真实形态,是呈盘碟状的。只是由于人们观测它的不同,所以,就会发现各不同外部形状的彗星。

太阳系彗星,一般来说是太阳系宇宙空间最大、比较稳定的缓变射电源。其射电流量远远超过太阳黑子所形成的缓变射电能级。依据现代科学观测手段,彗星巨大的缓变射电在厘米波和分米波段早就应该被观测到。

太阳系彗星爆发,一般来说也是太阳系宇宙空间最大、最激的射电爆发。其爆发射电的流量要超过稳定彗星缓变射电流量的百倍、千倍以至万倍以上。这也就是说,彗星的爆发射电远远超过太阳巨大耀斑所形成的爆发射电能级。太阳系彗星,特别是内核处在激烈活动的激变彗星,它们是太阳系中最大的 X 射线源和γ射线源。依据现人科学观测手段,彗星的激变射电在米波、分米波和微米波段也都早应被观测到。

一个完整的彗星结构模型是:

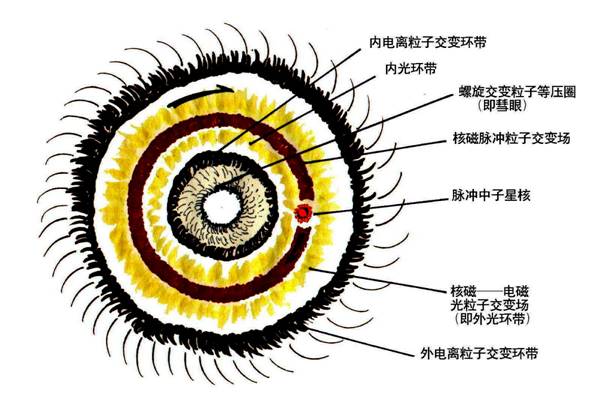

1. 彗头中有一颗或若干颗超密脉冲中子星核。而在多核彗星之中,又必有一颗是起主导作用的主核,其余都是围绕着主核旋转运行的副核。[图1]

图1. 彗星中心彗星核示意图

2. 而由中子星核的高速自转和高速公转所形成的正、负核磁—电磁交变场,构成了彗头中超强的脉冲辐射环带。这个辐射环带是彗头中超高温、超高压、超强磁场的中心部位。辐射环带的温度起码也在百万度以上,甚至可达千万度以上。

3. 在高速旋转的脉冲辐射环带以内,是一个由正—负高能辐射粒子流相互碰撞所形成的核磁—电磁交变的等压圈--即彗星眼。彗星眼中的温度相对而言是很低的。

4. 在高速旋转的脉冲辐射环带以外,是由一个由正—负脉冲辐射高能粒子流相互碰撞裂变所形成的高温等离子体内盘。这个完全由核磁共振所形成的等离子体内盘的温度起码也在上万度,乃至 10 万度以上。[图2]

图2. 彗星等离子体内盘粒子交变场示意图

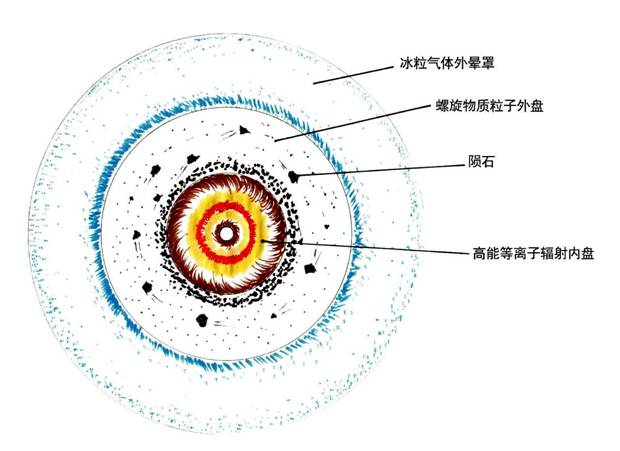

5. 在高温等离子体内盘以外,是一个由高速旋转的超强磁场携带初始陨灭爆发天体的岩层碎块和爆发物质尘粒所组成的物质外盘。这个物质外盘中的岩块和尘粒跟随旋转的超强磁场作螺旋运行。物质外盘的温度可以维持在几百度或百度上下。[图3]

图3. 彗星物质外盘粒子交变场

6. 在高温等离子内盘和相对低温的物质粒子外盘之间,存在着“轫致辐射”和由“轫致辐射”轰击外盘物质粒子而形成的“磁轫致辐射”、“同步加速辐射”、“回旋加速辐射”以及“切伦科夫辐射”。因此,这个中间带是彗头自身强大可见光的发光区域。这个发光区也可称作彗头的电光盘。电光盘内的温度可以达到几千度。

7. 在彗头的物质盘以外,是在彗头中心强大螺旋磁场的带动下,吸引了从电光盘和物质盘中外溢出来的大量电离还原的轻原子、化合分子和物质微粒,以及由氢、氧原子遇冷后化合成的大量水滴、冰粒和肮脏的冰冻团块所构成的庞大而松散的螺旋晕罩。这个稀薄的外晕罩占据了彗头 98% 以上的体积。晕罩由内向外呈梯度降温,其最外层的温度可以略高于太阳宇宙系宇宙空的超低温。

8. 彗头在太阳系整体电磁交变场中,以 100—500 公里/秒以上的速度,迎着相对于地球 300—600 公里/秒高速的太阳风粒子流作轨道运行。其彗头外晕罩的氢气云、冰晶和尘埃徽粒,在太阳系磁场和太阳风粒子流的轰击和剥离下,部分摆脱了彗头整体磁场的束缚,从而随着太阳风粒子流密度、强度的增减和粒子流的走向,定向、成比例地散落到彗星轨道上,这就形成了彗星巨大的粒子尾流。

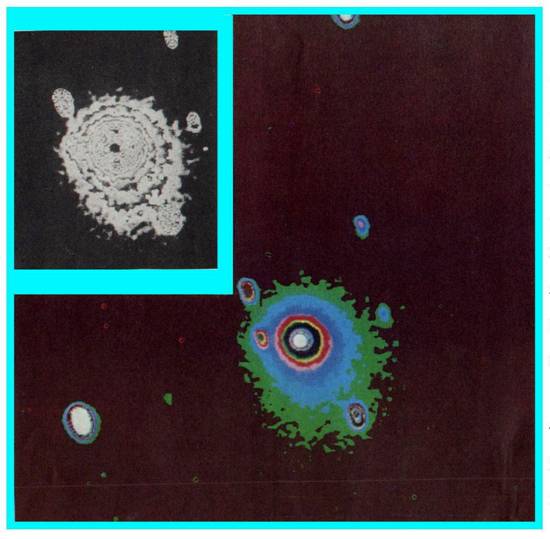

彗星的整体结构,就是有上述 8 个部分组成的。 这里增补了 1985—1986 年哈雷彗星回归时国内外地面天文台和空间探测器拍摄的照片供分析使用。[图4—7]

图4. 哈雷彗星整体外观图

图释:

此片是1986 年3 月 17 日由中国科学院哈雷彗星外观测队拍摄于新西兰约翰山天文台。

哈雷彗星尾流中的射线结构清晰可见。

图5. 哈雷彗星彗头结构

图释:

此片是1985 年 10 月 14 日 2 时 25 分由中国科学院北京天文台与云南天文台合作,利用云南台 1 米望远镜和电荷器件(CCD)接收设备拍摄的哈雷彗星照片。

其彗头结构清晰可见。此时的彗核整体的核磁—电磁交变场还是规则完好无损的。

图6. 哈雷彗星彗头结构等密度分布图象

图释:

1. 此片是由中国科学院上海天文台和乌鲁木齐天文台合作于1985 年 11月 19日拍摄的哈雷彗星大尺度照片底片,经电子计算机处理的等密度分布图象。

2. 上图和中图是用上海台自制长焦距、大视场望远镜拍的底片;下图是用 HаФа—3 航空照相机拍的底片。

3. 在这组片中,下图更具特殊意义:其主核体积已变小,主核同分裂抛出的多个分离核之间的磁暴裂变清晰可见。下图的拍摄时间是一个极其重要的天文参数。因为,这一天拍摄的两组照片,其彗头场结构是不相同的,上图和中图是聚合场结构,而下图却是裂变场结构。如果照片拍摄时间是准确的话,那么,哈雷彗星的这次核磁爆就发生在 1985 年 11 月 19日的某时某分。

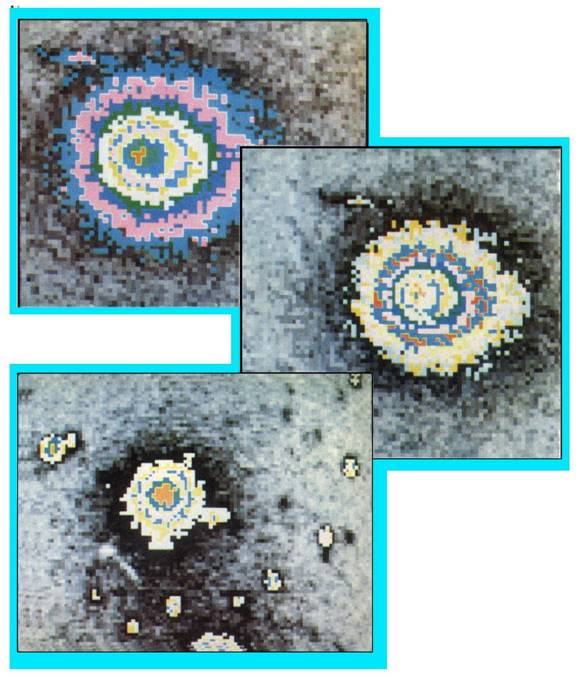

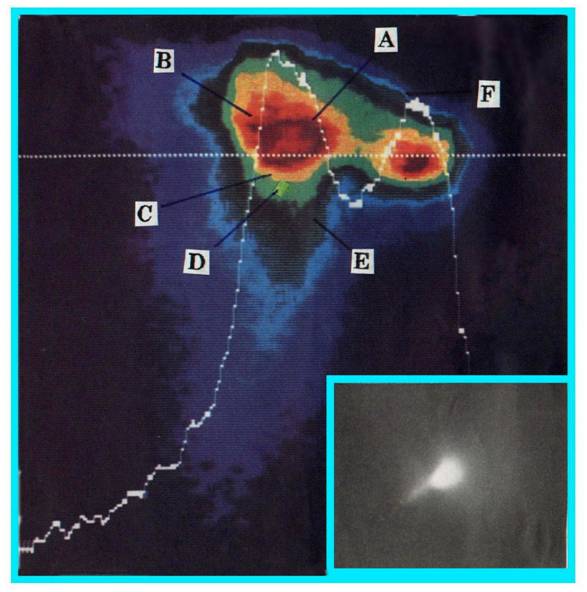

图7. 哈雷彗星彗核趋于分裂的图象

注释:

1. 此片是 1986 年 3 月 9 日前苏联发射的“维加2号” 空间探测器拍摄的哈雷彗星彗核趋于分裂的图象。此时彗星距离太阳 0.89 天文单位,合 1.36 亿公里。该彗星于 2 月 9 日过近日点前后,即同太阳表面以下的一个超强磁点发生电磁—核磁感应,使太阳发生了一次大的火山爆发(即日珥)。由太阳内部剥离出来的一颗自由脉冲中子星核轰击了哈雷彗星中的脉冲中子星主核,导致主核趋于分裂。

2. 图中右下角是 1986 年 3 月 25 日中国科学院哈雷彗星国外观测队在新西兰约翰山天文台拍摄的彗星图象。

3. 图中

A——为脉冲中子星的主核和分立核的不规则的公转脉冲轨迹。

B——为核磁—电磁粒子交变场。A 和 B 是超高温、超高压、超强磁场区域。

C——为电—光粒子交变场,是可见光的主要发光区域。

D——为高温等离子体内盘相对于低温物质外盘之间,有“韧致辐射”等各种辐射轰击剥离粒子的发光区。

E——为螺旋物质粒子外盘,彗核超强磁场所携带的陨灭物质都陷在这一区域。

F——为彗核超强磁场的磁层边界。在磁层顶以外呈梯形降温,在彗星整体螺旋磁场带动下,才构成庞大的冰晶水汽晕罩。

4. 图中主核同分立核之间存在一个物质桥,其物质流向是趋向分立副核的。然而,由于磁层尚且维系着整体的统一场状态,使彗星整体结构才保持了基本稳定。

5. 当1991 年 2 月哈雷彗星运行到木星同土星之间,距离太阳 14.3 天文单位(约21 亿公里)时,又同相距 8 亿公里的土星局部超强磁场发生电磁—核磁感应。于是,土星或围绕土星轨道上的一颗脉冲中子星核,再次轰击了具有超强辐射的哈雷彗星副核,从而在 12 日到 15 日期间造成了哈雷彗星整体磁场的大爆发(即太阳系超新星爆发),其亮度猛增 300 倍,形成有 30 万公里宽尘埃云带。哈雷彗星至此很可能已经彻底一分为二了,哈雷彗星的结构性质和轨道参数会发生一定变化,这可以通过对下次回归的观测得到进一步证实。

现代科学对彗星的观测,包括有些国家发射的空间探测器最近对哈雷彗星的近距观测,所获得的资料都是真实的和准确的。由此而得出彗星结构和物理性质的某些部分结论也是正确的。但是,依据现代科学方法,要把局部正确的结论,推广到彗星整体结构上去,由此而建立起一个完整的彗星结构模型却是错误的。

这就如同是:有人从来就没见过和听说过鹰是什么模样。偶尔,在千米高空发现一只盘旋的雄鹰。于是,就用望远镜观测,发现鹰似乎是一团羽毛。后来,又乘气球升空临近观测,证实这个物体的确布满了羽毛。由此,就著书说得出结论:“鹰的整体结构和物理性质是一团蓬松的羽毛。” 而且,周围的人也都相信了这个理论学说。此时,恰逢有个猎人路过,他不但见过鹰,而且还亲自解剖过鹰,还吃过鹰肉和鹰的心肝。猎人说:“先生,你对鹰的判断和结论是不对的,因为,你所见到的只是鹰的外衣,而鹰的完整结构是这个样子的……。” 这位学者听后竟然板起面孔斥责说:“山里人,你懂得什么!我这是科学,是经过多年科学观测和科学研究的,是为人们所公认的经典理论。 而你只不过是在僻乡野岭里钻来跑去的,你有大学文凭吗? 你有先进的观测设备和实验室吗?你懂得几国外语? ”猎人听了,只好一笑离去。临行时,猎人对学者说:“先生,请您继续观测和研究你的羽毛吧。等我再次捕获一只鹰就请您到蓬茅寒舍来作客!” 学者望着猎人远离的背影也回敬了一句:“精神病。” 学者同猎人的这一场争论究竟如何?那只有等猎人捕获到了鹰并请学者一同解剖和品尝鹰肉的佳肴美味时,也就可望举杯宣告真实结果了。

太阳系彗星同河外类星体和银河系巨星的关系

宇宙,这是一个泛名词。宇宙是场,宇宙是数,任何有限宇宙都具有一个边界,这个边界就是物场和物数的临界。场中有场,数中有数;场外有场,数外有数,这是宇宙事物的普遍规律。因此,宇宙场是区分为层次的。

太阳系彗星同银河系巨星、红巨星、超巨星(其中有的是铜河系巨星),以及同河外星系类星体,它们都是属于同一性质的宇宙天体。它们之间从整体结构、物理性质、演化方式等等都是完全相同的。它们之间所不同的,只是所处宇宙的层次和演化阶段不同,演化内含的质能量不同和激变态不同而已。从这个意义上说,太阳系彗星就是太阳系类星体;银河和铜河系巨星就是银河和铜河系彗星;而现在所发现的河外星系类星体,实际上也就是金河星系彗星。 [ 现今我们地球人的宇宙视野虽然已达到直径 300 亿光年,但这尚未超越出金河星系的宇宙空间范围 ]

进而,把这个理论再推而广之,太阳系彗星同太阳上的黑子、地球上的台风(气旋)、地球大气中的飞碟(UFO),以及同核子物理实验中所发现的奇异粒子,它们也都是属于同一性质的宇宙天体。它们之间从整体结构、物理性质、演化方式等等也都是完全一致的。它们之间所不同的,也仅仅是所处宇宙场的层次和演化阶段不同、内含质能量不同和激变态以及表现形态不同而已。从这个意义上说,太阳黑子就是太阳大气彗星;台风就是地球大气彗星;飞碟也就是地球大气层飘移类星体;奇异粒子也就是微观核子世界中的彗子。

物质世界中往往会有惊人的相似性。而当人们真正弄清楚它们的本质和相互间的关联时,自然会发现:原来它们都是同类。

彗星的形成

彗星,是自由脉冲中子星(核)的变态——即电荷物质羁绊。反之,自由脉冲中子星(核)也是活性天体及彗星的变态——即电荷物质剥离。

脉冲中子星(核)同彗星(类星体)是同一天体的两种物理形态。它们二者同出一宗,而又有很大差异。其差别就在于:

a. 自由脉冲中子星(核)是天体核的裸体,它只携带有天体核荷,而不带有天体电荷;

b. 彗星(类星体)是脉冲中子星(核)的裹体,它不仅携带有天体核荷,而且带有天体电荷。正因为彗星带有天体电荷,所以,它才受太阳系整体磁场、太阳磁场和大行星磁场的摄动和影响。

太阳系彗星的形成有三大来源:

1. 来自太阳系以外的层次宇宙空间。究其本源,它可以来自几百亿光年的金河星系;也可以来自 30 多万光年的银河星系;也还可以来自太阳系外层的铜河(天狼)星系。因为,太阳系以外宇宙层次空间的脉冲中子星核和类星体,在其陨灭演化过程中,其裂变分离的脉冲中子星核都可以直接地或间接地进到太阳系宇宙空间来,在一定条件下形成太阳系彗星。

2. 可以由太阳系宇宙空间范围内产生。因为,太阳系以内的自由脉冲中子星核轰击爆发小行星或大行星的卫星,以及大彗星自身的磁暴裂变分离,都会产生新的太阳系彗星。

3. 也可以来自太阳的内部或某个大行星的内部。因为,太阳或大行星的内核如果发生游离子核的衰变逃逸,其衰变的脉冲中子星子核就会携带大量的火山喷发岩块和火山灰进入太阳系宇宙空间,从而形成新的太阳系彗星。

上述形成太阳系彗星的三个来源的比例,在太阳系一生中的各个时期是不相同的。仅就其产生的渊源而论,在太阳系成长发育阶段,太阳系彗星主要是来自太阳系以外的宇宙层次空间;而在太阳系进入衰亡陨灭阶段,太阳系彗星又主要是来自太阳和大行星的内部。

彗星的演化和归宿

前面已经说过,太阳系彗星在太阳系一生的不同时期,其来源是不尽相同的。当然,太阳系彗星的演化和归宿,在太阳系一生的不同时期也必然是不相同的。

任何宇宙天体,包括生物体或微观基本粒子在内,其生成、成长和演化的基本规律都是共同的。在其成长期内,主要是物体自身的内聚力在起主导作用;而在其衰亡期内,又主要是外部空间磁场对衰亡物体的裂变(腐蚀)力在起主导作用。

我们的太阳系,现阶段正处于成长期。因此,现在的太阳系彗星,大都属于内向型彗星。下面着重要论述的就是这种内向型彗星的演化和归宿。

彗星是天体衰亡演化的产物;彗星又是天体成长所必需的给养物质。这就如同:生物体的成长需要养料;而生物体衰亡腐烂后又可变成生物体成长所需的养料一样。生物由生到死是一个循环过程;宇宙天体由生到死也是一个循环过程。太阳系彗星的演化和归宿是:

1. 彗星核的爆发剥离。彗星内部脉冲中子星核的爆发(即太阳系超新星爆发),可以产生对裂变脉冲中子星核的加速度,致使彗头中的脉冲中子星核摆脱彗头物质(磁场)的羁绊,变成一颗自由脉冲中子星核。而离开脉冲中子星核的彗头物质,此刻就变成了一个太阳系超新星爆发遗迹——即太阳系星云。

太阳系星云物质,由于失掉了“三超” 场的集聚力和驱动力,所以,它会仍然按照物质运动的惯性力,逐渐沿原彗星轨道飘移和扩散开来,变成为太阳系的星际物质而被太阳系内的活性天体所吸收。

2. 彗星核的磁暴分离。彗星内部脉冲中子星核的裂变爆发或多核彗星的磁暴分离,并不意味着彗星就要立即陨灭。它可以表现为:只有裸体的裂变子核分离出去,子核变成自由脉冲中子星核,而彗星经过爆发之后仍然恢复其本来面目,只是其质能量、自转和公转轨道,以及轨道运行周期略有改变而已。它也可以表现为:由于彗头脉冲中子星核的爆发裂变或多核彗星的磁暴分离,一颗彗星变成两颗或若干颗。它们可以是同步编队而行,也可以是同步(或异步)逐渐分离,还可以变成一颗大彗星带领一群子彗星沿同一轨道追逐而行。

3. 彗星物质的归宿。在太阳系的成长期内、太阳系彗星主要是太阳系的俘获物质。它的归宿是内向的。彗星的全部物质,包括超密脉冲中子星核、陨石、尘埃微粒、辐射粒子以及冰结晶体,都要被太阳和大小行星以及大行星的卫星所吸收,从而变成为太阳系活性天体成长壮大的营养基。而个别的自由脉冲中子星核,一旦封闭了外壳上的开放火山口,停止了脉冲辐射,它就会变成一颗太阳系小行星或大行星卫星的内核,从而逐渐演变成一颗完整的小行星或卫星。当然,太阳系在消化彗星物质的全过程中,自然也要产生诸多的太阳系天体物理现象和地球物理现象。

彗星演化同地球生物圈的关系

彗星,是宇宙活性天体得以成长壮大的主要营养基。彗星,也是宇宙生命体得以形成,繁衍或毁灭的生命之星。

太阳系彗星,它既可以使地球上的生命形成;它又可以促使地球上的生物体进化或退化;它还可以造成地球生物圈的全部毁灭或轮回发生。

彗星的演化形式,是天体(包括宇观、宏观和微观)演化的主要形式之一。太阳系彗星在其演化过程中,必然要形成太阳系内一系列的天体物理反应。在太阳上,它可以造成日珥、耀斑、黑子……。在地球上,它可以造成地震、火山爆发、台风(气旋)、雷电暴、龙卷、冰雹和大规模的降水、干旱,以及造成地壳中金属或非金属矿床、地下水源的形成和再生,还可以造成地球的岩层、水下和大气层的飞碟(UFO)现象和海洋中的神秘三角区等等。甚至象海洋中经常发生的鲸鱼集体自杀案也都与此有关。总之,地球上所发生的一切自然物理现象,都直接地或间接地同宇宙中(包括金河系、银河系、铜河系和太阳系)的彗星演化有关。至于,由彗星演化所造成的诸多自然物理现象的具体成因机制,就不属于本文所要论述的范畴了。

(1987年5月5日)

───────────────────────────────────

※ 本文曾载于 1988 年作者自费出版的《宇宙元素周易经络图》一书第 149—167页。这里重新绘制并增补了部分插图。