质子交换膜燃料电池(Proton Exchange Membrane Fuel Cell,PEMFC)具有能量转化效率高、环境友好、比功率与比能量高等突出特点,可望广泛用于电动汽车、移动电源及固定电站等领域。PEMFC商业化之前,不仅要满足性能方面的要求,还必须具备良好的稳定性、可靠性及寿命。

碳载体是PEMFC电催化剂的关键材料之一,它不仅直接影响电催化剂的粒径、分散度和活性,而且影响催化层的导电性、传质以及电化学表面积等[1]。电催化剂的载体必须具备高的电导,高的比表面积以及在电池工作条件下稳定,使贵金属高度分散并能阻止高分散的

纳米级微晶再结晶。至今广泛采用的碳载体为Cabot公司的Vulcan XC-72R(XC-72)。但在燃料电池高酸性,高电位和高温的电极条件下,碳在水分子的进攻下会发生腐蚀,表面被氧化为CO2或CO。对于在100 ℃以下运行的PEMFC,仅十万分之几的CO就会导致Pt或Pt/C催化剂严重中毒;碳载体的腐蚀还可以加速高分散Pt聚集。在PEMFC运行和停止的时候,局部的电极电压可以达到1.5 V,载体碳的腐蚀速度成数量级增大。碳载体腐蚀导致Pt的电化学表面积降低和Pt的流失/聚结是电催化剂活性与电极使用寿命降低的主要原因之一。那么减缓电极性能和寿命降低的一个方法就是采用更稳定的碳载体。石墨是碳质元素结晶矿物,它的结晶格架为六边形层状结构,具有良好的化学稳定性,能耐酸,耐碱和耐有机溶剂的腐蚀,可以作为PEMFC催化剂的载体材料。

1 实验部分

1.1 催化剂载体的制备

称取一定量回收的Toray碳纸放入ND7-1L行星式球磨机进行球磨内,球磨罐为玛瑙罐,球磨介质为8~15 mm的玛瑙球,球磨机转速为300 r/min,球料比40∶1,加入40 mL乙醇,采用湿磨的方法,球磨1 h,停机10 min,待温度降下来后继续球磨,累计球磨30 h,得到石墨纳米纤维(Graphite Nano-Fiber,GNF)。

1.2 电催化剂的制备

取一定量氯铂酸溶液(10 mg/mL)倒入三口烧瓶中,通入氮气保护并搅拌,在快速搅拌下加入一定量还原剂甲醛(V(CH2O)/m(H2PtCl6)=5 mL/g),搅拌一定时间后加入一定量氢氧化钠溶液(5%,V(NaOH)/m(H2PtCl6)=16 mL/g),在搅拌下加入用异丙醇浸泡的相应量的GNF,异丙醇的量按氯铂酸溶液量的一半加入。然后,将溶液加热升温到80℃,恒温30 min后降到室温,向溶液中通二氧化碳1 h。经过滤洗涤至无氯离子后,在100 ℃下烘至恒重,即得到20%Pt/GNF电催化剂[2]。

1.3 电催化剂表征

取适量催化剂,加入适量无水乙醇,用超声波震荡均匀。取该溶液适量,滴在附有有机膜(聚乙烯醇缩甲醛)的铜网上,放入样品架上,在JEOL TEM 2000EX型透射电镜(TEM)系统内测试催化剂的形貌特征,电压为100 kV,放大300 000倍。

1.4 电化学测试

称取5 mg催化剂样品、40 μL 5wt% Nafion溶液和1 mL乙醇放入试管中,超声波震荡使样品分散均匀,用微量进样器取10 μL上述混合液,逐滴涂于圆盘电极(玻璃碳圆盘,直径4 mm)表面,干燥。催化层中Pt载量为0.08 mg/cm2。

所有电化学实验均在旋转圆盘电极的三电极体系中进行:对电极为Pt片,参比电极为饱和甘汞电极 (SCE,所有电极电位均相对于该电极),电解质溶液为0.5 MH2SO4,使用CHI660C电化学工作站进行测试,纯碳材料(XC-72和GNF)和碳载Pt催化剂的电化学氧化电位均为1.2 V。

采用循环伏安法研究Pt/C和Pt/GNF电极的活性。根据循环伏安曲线,截取吸附峰,并根据吸附峰面积计算电催化剂的电化学表面积(Electrochemical Surface Area,ESA)。实验温度为(25±2) ℃。

2 结果与讨论

2.1 GNF的抗氧化性

PEMFC在开路状态下,阴极电位接近1.2 V,在这种情况下,碳载体容易被氧化。分别将XC-72和GNF电极恒电位1.2 V氧化,然后进行循环伏安扫描。

图1 催化剂载体在不同时间氧化后的循环伏安曲线

(a)XC-72,(b)GNF

Figure.1.Cyclic voltammgrams of (a) XC-72 and (b) GNF electrode at different time intervals during oxidation treatment in 0.5 M H2SO4,scan rate 50mVs−1.

图1中(a)和(b)是XC-72和GNF电极氧化40 h的循环伏安曲线。在0.2~6.0 V范围内,电流最高点是由碳材料表面氧化形成的。峰电流增大标志着碳表面被氧化的程度。图1中XC-72的峰电流随着氧化时间的增加而增加,氧化40 h后,峰电流增加了60%。而GNF的峰电流仅增加了2%,说明GNF比XC-72的表面更难被氧化。

2.2 催化剂的形态与结构

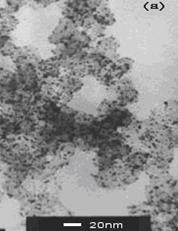

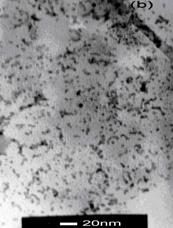

图2 催化剂的透射电镜照片

(a)Pt/C,(b)Pt/GNF

Figure.2. TEM micrographs of Pt/C(a) and Pt/GNF(b)

图2分别示出Pt/C和Pt/GNF的透射电镜(TEM)形貌图。由图2b可看出,载体GNF上的Pt载量很高,Pt的颗粒为球形或圆棒形,分布较均匀Pt颗粒的粒径在4 nm左右。而图2a中,载体XC-72碳颗粒上的Pt颗粒分布均匀,粒径约3~4 nm。

2.3 Pt/GNF的耐腐蚀性

图4中(c)和(d)是XC-72和GNF电极在恒电位1.2 V下的电流-时间曲线(i-t),可以看出GNF的腐蚀电流比XC-72小,这显示GNF比XC-72更稳定。当这两种材料做成催化剂后腐蚀电流都有所增加,Pt/GNF的腐蚀电流增加了39%,而Pt/C增加了61%,这是因为在在1.2 V下Pt也会发生一定的氧化。

图4 电极恒电位1.2 V的电流-时间曲线

(a)Pt/C,(b)Pt/GNF,(c)XC-72,(d)GNF

Figure 4 I-t curves of Pt/C(a),Pt/GNF(b),XC-72(c) and GNF(d)electrode held at 1.2 V

0.5 MH2SO4

从图4(a)和(b)中还可以看出Pt/C的腐蚀电流比Pt/GNF大,这表明Pt/C的氧化速度比Pt/GNF大,可以推测Pt/C电极的性能衰减会比Pt/GNF严重。如果电流密度按BET表面积(XC-72:235 m2g−1,GNF:71 m2g−1)算,那么GNF的腐蚀电流密度比XC-72大,这意味着GNF的腐蚀速率要比XC-72大。但是因为XC-72内部存在很多微孔[3],在合成Pt/C催化剂的过程中,会有一部分Pt颗粒渗入到微孔内部,很难到达电解液,不再具有催化剂活性,BET表面积没有完全利用到;而GNF为层状结构,大部分表面积都是外部表面,负载的Pt均为电化学活性Pt,都可以到达电解液,Pt的利用率高很多。

图5 催化剂电极在氧化不同时间后的循环伏安曲线

(a)Pt/C,(b)Pt/GNF

Figure.5. Cyclic voltammgrams of (a)Pt/C and (b)Pt/GNF electrode at different time intervals during oxidation treatment in 0.5 M H2SO4,scan rate 50mVs−1.

图5是Pt/GNF和Pt/C电极在氧化不同时间后的循环伏安曲线。从图中可以看出,在氢区(-0.25~0.1 V)范围内经过恒电位氧化后,电流密度都有所减少[4],双层区则变化不大。Pt/C的氢区电流密度减小了62%,而Pt/GNF减少了24%。这说明Pt/GNF中氢吸附的电化学活性位减少的较少。

图6 催化剂不同时间氧化后Pt的电化学表面积损失

(a)Pt/GNF,(b)Pt/C

Fig. 6. Comparison of Pt active surface area loss for the (a)Pt/C and (b)Pt/GNF electrode at different time intervals during oxidation treatment in 0.5 MH2SO4

通过测定催化剂的Pt电化学表面积来[5]表征电极性能的好坏。电化学表面积越大,电化学活性位就越多,电极材料的性能就越好。为了量化Pt表面的氧化作用,在氧化不同时间后通过积分氢吸-脱附量计算电化学表面积。从图6中可以看出在60 h氧化后,Pt/C催化剂大约有84.7%Pt电化学表面积损失,而Pt/GNF催化剂只有37.2%[6]。这表明GNF比XC-72具有更好的耐腐蚀性。

3 结论

研究了GNF作PEMFC催化剂载体的电化学稳定性。GNF的电化学稳定性高于XC-72碳黑,作为催化剂载体,GNF的抗电化学腐蚀性也高于XC-72碳黑。Pt/C电极的性能衰减比Pt/GNF电极严重。通过比较XC-72和GNF可以看出,GNF的应用可以有效的改善催化剂载体腐蚀问题,减少电极性能和寿命的降低。因此,GNF是比较理想的催化剂载体材料。

参考文献

[1]Liu H S,Song Ch J,Zhang L,Zhang J J,Wang H J,Wilkinson D. J Power Sources,2006,155(2): 95

[2]徐洪峰,林治银,邱艳玲. 催化学报(Xu H F,Lin Z Y,Qiu Y L. Chin J Catal),2003,24(2):143

[3]许程,唐浩林,木士春,潘牧,袁润章.电源技术(Xu C,Tang H L,Mu Sh Ch,Pan M,Yuan R Zh.Chinese Jeurnal of Power Sources),2004,8(10):652

[4]Cheng X,Ma Y Y,Qi L,Peng C,Chen L,Zhao J,Zhang Y,Fan Q Bi.Electrochemistr,2004,10(2):137

[5]Navessin T,Holdcroft S,Wang QP,Song DT,Liu Zh Sh,Eikerling M,HorsfallJ,Lovell KV.JElectroana Chem,2004,567(1):11

[6]Xin Wang,Wenzhen Li,Zhongwei Chen,Mahesh Waje,Yushan Yan.Journal of Power Sources,2005,7388:6