|

华夏鹰眼-国产机载相控阵火控雷达公开亮相

作者:佚名 转贴自:http://user.qzone.qq.com/709434252/blog/1325161063 点击数:96

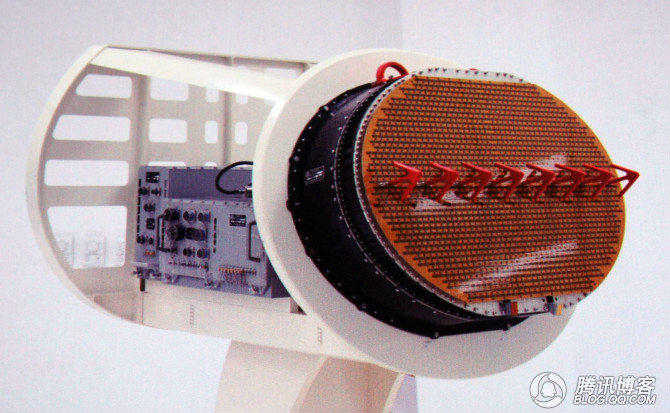

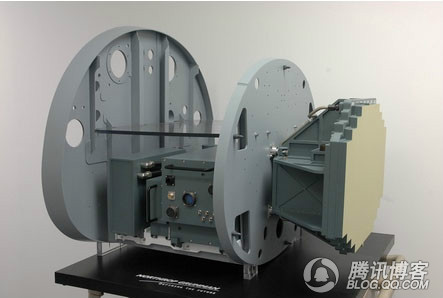

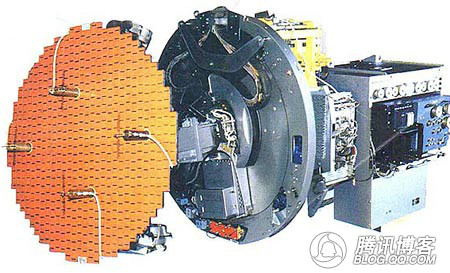

公开亮相的国产相控阵雷达 近日,我国机载相控阵雷达公开亮相,表明国产机载相控阵雷达已经成熟,即将装备部队,我国战斗机的作战能力又向前迈进了一大步。 目前对于这个相控阵雷达是有源还是无源尚有争论,根据相关网络的照片来看,我国除了研制了有源相控阵雷达,还为了研制了无源相控阵雷达,这也是引起争论一个主要原因,无源相控阵天线结构比较简单,就一个功率分配器加移相器和天线阵元,所以技术难度相对较小,但是缺点就是电磁波从发射机到天线辐射出去这个过程中,经过的环节较多,包括收发开关、功分、移相器以及波导等多个阶段,损耗较大,限制了雷达的探测性能,而有源相控阵则比较复杂,包括环流器、功分、移相器、T/R模块等组成,技术难度较大,成本较高,但是由于每个T/R模块的发射机发送出的电波直接传递到天线阵元辐射出去,因此损耗较小,从以上介绍我们就可以有源相控阵雷达是头大身子小,也就说天线复杂,但是取消了发射机等系统,因此后端比较简单,而无源相控阵相反,是头小身子大,由于有发射机等设备,因此后端设备较多。 从国产相控阵雷达其后端组件比较简洁来看,笔者认为应该是有源的可能性更大一些,主要是有源相控阵的发射、接收由天线上的T/R模块来完成的,所以后端组件简单一些,而无源相控阵后端要有发射机等设备,而天线相对就简单一些,在无源相控阵已经是明日黄花的情况下,我国似乎不会对其相关器件做太大的投入。

kopyo-f无源相控阵雷达

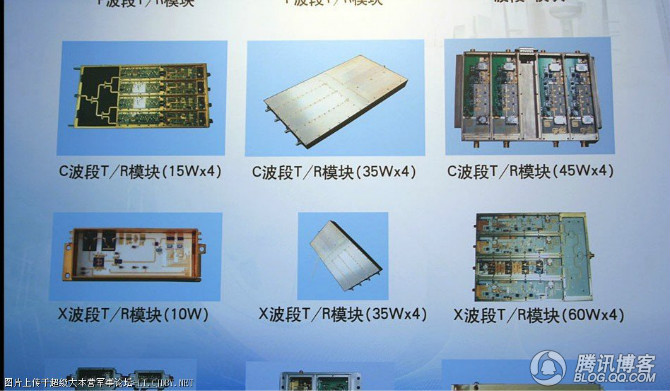

诺格公司的有源相控阵雷达,可以对比下后端 从网友发表的相关图片来看,这型雷达与歼-10B配备的相控阵雷达相近,因此可以推测其天线孔径在800毫米左右,根据雷达探测距离公式;雷达探测距离等于天线孔径*功率*天线增益*目标RCS/接收机噪声系数的四次方根,其中比较重要的就是孔径*功率,美苏限制反导条约就专门规定了双方反导预警雷达的孔径*功率的之积,相控阵雷达可以实现天线阵元在空间的合成和叠加,因此对于相控阵雷达来说,雷达天线孔径一定的情况下,天线越多,功率越大,那么探测距离就越远,从天线的图片来看,其天线阵元应该在1300个左右(也有网友指在1600个),那么从我国相关器件的水平就可以大致推测出该雷达能够达到的功率水平,根据军用电子元器件手册一书,我国生产的T/R模块已经成熟,并且用于国产机载火控雷达来看,该雷达应该用的是国产T/R模块,根据此书列出的我国T/R模块的水平是;在X波段,最大功率是10W,接收增益27DB,噪声系数为3DB,相位控制为6位,以此分析,1300个T/R模块的总功率约是13KW,以目前T/R模块的效率大约30%计算,那么这部国产有源相控阵雷达的峰值大约是3.9KW左右.这些指标比较接近美国的AN/APG-80,根据相关资料,后者的探测距离对于RCS=1平方米的目标,大约是110公里,三代重型机如F-15、苏-27的RCS都在10平方米左右,那么根据雷达探测距离与目标RCS的四次方根呈正比来计算,其对F-15、苏-27等飞机的探测距离达到200公里左右。

我国生产T/R模块 除了探测距离外,有源相控阵雷达的提高还在于扫描的灵活性,特别是能够迅速的改变波束指向,其扫描速率、精度大为提高,尤其是具备搜索同时跟踪(TAS)模式,可以同时执行搜索与跟踪模式,这样雷达的多目标能力就得到有力的提高,虽然机械扫描雷达也有边搜索边跟踪模式(TWS),也就是我们经常听说许多雷达在此模式下也能够盯多少目标,同时攻击多少个最大威胁目标,但是由于机械扫描雷达的机械转动来进行扫描,考虑到机关转速及惯性对扫描精度带来的影响,所以其TWS模式实际上被限制一个较小的范围内,一般方位角在40度,高低在10度左右,这样就限制了其多目标能力的发挥,因此只有当相控阵雷达装备以后,作战飞机的多目标攻击能力也变得真正有意义。甚至由于相控阵雷达快速的波束扫描和强大的多波束探测能力,可以同时实现对空和对地双重工作模式,这样飞机在低空突防的时候,仍旧可以探测空中目标,从而大大增强突防的成功概率和生存能力。

欧洲有源相控阵也是固定式的 俄罗斯媒体在报道我国这型有源相控阵雷达的时候,指出它的雷达和美国一样,是固定式,取消了机械转动机械,因此显得比较轻巧,而欧洲的机载相控阵雷达采用了机械转动机构,因此在水平下要低于我国此型雷达,笔者觉得这个说法值得商榷,首先从目前相关资料来看,欧洲几型有源相控阵雷达也是固定式,如CAESA有源相控阵雷达,并且其有源相控阵的运用已经向轻、小型飞机铺开,比如泰利斯研制的有源相控阵雷达甚至可以运用于“超级大山猫”这样的轻型直升机上面,我们知道相控阵天线的优点就是利用改为天线阵元的相位来改变波束的方向图,从而实现波束指向的改变,这样就省去了机械转动机构,但是相控阵天线,尤其是平面相控阵线也自己的缺点就是,随着天线扫描角度的增加,波束宽度会增加,天线孔径的有效的投影面积会减少,天线增益也会随之增少,从而影响雷达的探测距离,所以有些早期的相控阵雷达如俄罗斯出售给印度的BARS无源相控阵雷达,就显得这样的原因,只能实现40度的电子扫描角度,而一般战斗机的火控雷达扫描角度在60度左右,所以其他的角度需要采用机械转动机构补足,由于相控阵天线重量要高于原来的平板缝阵天线,因此其机械转动机构非常重,造成整个雷达系统重量超过600公斤,相当影响飞机的性能。

采用粘贴式IFF天线布置的雷达

采用插入式IFF天线布置的雷达 比较特别的是,我国有源相控阵雷达布置敌我识别天线,这种形式在上一代平板缝阵天线比较普遍,国外一些早期相控阵雷达,如BARS也集成有IFF天线,但是新型相控阵雷达一般都取消了寄生的IFF天线,我们随着科学技术的发展,现代电子战和信息战对雷达系统的要求越来越高。大量机动性强、杀伤力高的精确制导武器和远程攻击武器的应用,不但要求雷达系统能快速、准确地捕捉到目标,还要能对搜索到的目标的敌我属性进行快速、准确、可靠的识别,分清敌友,以避免在战争中造成对己方的误伤,但是飞机的空间有限,如何安装IFF天线就成了一个令人头疼的问题,从第三代作战飞机起,发达国家开始把IFF天线整合到雷达天线之中,IFF天线整合到雷达天线有两种方式,一种是粘贴式,就是IFF天线振子直接粘在天线表面,另外一种是插入式,就是天线振子穿过天线,前者馈线等线缆从天线背面走,这样对天线的影响较小,但是由于天线后面有复杂的波导及馈线,因此布置的比较困难,另外一种是粘贴式,就是把IFF天线振子粘在天线上,馈线直接在天线上面走,这样避开了雷达天线后面复杂的管线,但是对天线性能影响较大大,所以各国采用基本上以前者为主,从图片来看,IFF的馈线在应该天线后面,说明采用的是插入式结构。还有一点比较重要,国产相控阵雷达天线上寄生的IFF天线较多,形成了一个线性阵,这表明其采用了也采用了相控阵体制,随着相控阵雷达探测距离提高,要求IFF的探测距离和波束指向能力能够跟上雷达的发展,所以采用相控阵体制的IFF就应用而生,和相控阵雷达一样,它采用了电扫描体制来提高波束的快速指向,并利用阵元辐射功率在空间的叠加和合成来提高系统的工作距离,不过它的体积和重量更大,整合到天线上面对雷达的影响更大,为了避免这个影响,所以新型雷达基本不把IFF天线整合到雷达天线上面。

座舱前的APX-113天线是F-16升级版的标志 目前IFF天线的布置有两种,一种类似于AN/APX-113的布置方式,将其布置在座舱前面,这是F-16升级最面前的标志,而更新型作战飞机则是将通信、识别、导航等系统综合在一起,包括通信电台、数据链、敌我识别/空管应答、无线电信标等系统形成通信/导航/识别综合系统(CNI),但是它们的重量、体积都不小,甚至连座舱前都无法容纳,所以现代新型作战飞机一般都将其放在机翼里面,那么歼-10B为什么没有采用这两种方式呢?笔者觉得原因可能如下;首先歼-10B配备了机载红外搜索跟踪(IRST),IRST的传感器及相关组件占据了座舱前的大部分空间,因此难以象F-16那样把IFF天线放在座舱前面,而CNI系统来说,一个是成本较高,另外增加飞机的重量,而对于歼-10B来说,它本身是一种高、低搭配的过流性作战飞机,因此出于成本和重量控制来讲,把IFF天线整合到雷达天线上不失为一种成熟、便宜的做法,不过缺点就是由于IFF天线振子占据了天线宝贵的空间,以及对电磁波的遮挡,所以它对机载火控雷达性能会有所影响。

F-22的CNI整合在机翼中,图为F-22的机翼正在757试验机测试 从以上我们可以看出新一代空战体系已经日益体系化,不但要求雷达探测距离更远,导弹打得更远,而且配套的通信、导航、识别等还要跟上才行。所以我国除了研制机载相控阵雷达、具备相控阵体制的敌我识别系统等其他系统之外,此前有消息说我国还研制了具备主/被动雷达制导系统的霹雳-12B空空导弹,加上空警-2000等配备有相控阵预警雷达的预警机、全军综合数据链等系统,这些构成了我国空军新一代空战体系,由相控阵预警雷达来提供目标指示,相控阵火近雷达和具备相控阵体制的敌我识别系统来提供更远距离上的精确探测、跟踪与识别,由于目标距离更远,对导弹的制导精度要求更高,需要采用主/被动制导雷达的霹雳-12B来发挥这些系统的威力。从以上所述我们就可以看出我国新一代空战体系的威力更大,覆盖范围更远,可以有效的提高我国空军的作战能力。 |